掌握策略親子悅讀

親子動動腦 暢讀人物版

讀前動動腦

四大張的《國語日報》有十六個版面,各刊登不同內容;「人物版」是我偏愛的版。和大家交流「引領小孩閱讀人物版文章的意義與策略」前,請大家先動動腦。

想一想:現在的自己,是什麼樣的人?是自己喜歡的那種人嗎?

再想想:之所以成為現在的自己,受過哪些「人」的影響?

大家腦中浮現的「人」一定有家中長輩、學校師長、平輩友伴、街坊鄰居……這類「實際相處過的人」,也有偶像明星、藝術創作者、卡通人物……這類較不可能親身接觸,但仍相當熟悉的人。

是的,對你影響深遠的「人」,可能真實存在,也可能是虛構想像,而接觸這些「人」的管道非常多,比如:生活場域、報章雜誌、影音節目、社交平臺等。那……

想一想:有這麼多管道可讓我們接觸人物故事,為何強調「閱讀」?

再想想:人物故事的素材不少,為什麼要看《國語日報》的「人物版」?

前兩個問題的答案有助於向小孩說說自己「過來人」的經驗,後兩個則有助於與小孩交流「閱讀」的重要和「閱讀《國語日報》人物版」的意義。

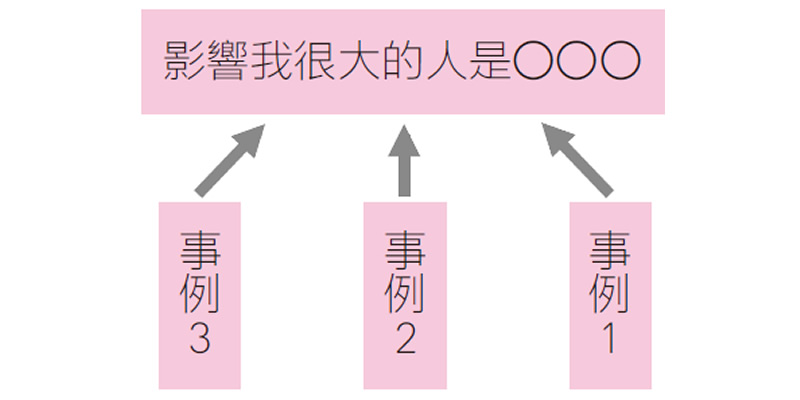

前兩個問題,你一定有答案,只要記得:向孩子說明時,儘量聚焦且具體,每次說一名影響自己的人就好,並舉兩三則事例說明那個人如何影響你。這樣的解說,一定會讓小孩聽得津津有味,他還間接認識另一個重要的人。這樣的解說,也向小孩示範「要以兩三個實證支持自己的觀點」。

至於後兩個和閱讀有關的問題,不妨參考我的答案。

雖然影音很吸引人,但閱讀較能由自己決定──決定自己想要的閱讀方式。例如:瀏覽整份素材以後,可決定哪些內容想略過,哪些內容想細讀,甚至哪些語句或段落想一而再再而三的品味。又例如:有時即使是一本頁數不少的書,也想一口氣讀完;有時即使是一篇短文,也想邊讀邊查資料來輔助理解。這就是閱讀的好處。

那麼,《國語日報》人物版的內容和一般刊物的人物故事有何不同?各出版社出版的人物故事大多是「傳記」,故事主人翁也多已離開人世;《國語日報》報導的人物仍是「現在進行式」,介紹的事跡雖是「點狀」(一兩則事件),但能夠被編輯團隊挑選報導的人物,一定會讓讀者有所啟發。更何況,《國語日報》人物版的主人翁不只有大人,還有小孩!這是我推荐的主因。

先看看幾篇:

‧中華民國111年7月24日(日)第16版人物「饒舌歌手熊仔 創作歌詞當作文」

‧中華民國111年7月11日(一)第16版人物「美國男童稱霸髮型賽 捐獎金助失依兒」、「英國女童一頭捲髮 捐髮造福癌童」

‧中華民國111年8月29日(一)第16版人物「學長姐相挺 美國遭霸凌少年獲友誼」、「全球兒少大合唱 聲援烏國兒少」

留意一下:「人物版」有兩種,以「大人」為主的會出現在「週日」的十六版,以「小孩」為主的則在「週一」。而無論哪一種,都和「圖像新聞或校園新聞」交錯出現。例如:這週星期一的十六版是人物;下星期一就會是圖像新聞。

讀「人物版」的文章,未必記得那些人的名字,但我們,不管大人或小孩,都可向他們學習,尤其是「小孩」的人物版文章;因為小孩的動人事跡,必定有大人協助。

讀後動動腦

該如何向人物版介紹的這些人學習呢?

第一步:在家找一個全家人容易看得到,且可張貼剪報的地方。

第二步:請小孩負責剪下人物版並張貼。

記得要剪下或註記文章刊出日期,方便與他人分享文章出處。

第三步:親子共讀文章,並以螢光筆標示以下重點:主角年齡,起心動念的原因,實際行動,美好結果。

標示主角年齡的用意,是讓大人相信小孩做得到,也讓小孩覺得可以試試看。

第四步:閱讀數篇文章後,全家說說自己感興趣的文章,想實踐的點子和可能做法。票選後,就行動吧!

儘量支持小孩感興趣的點子,協助他實現想法,讓他確實感受到:雖然年紀小,力量小,還是能貢獻一己之力!

第五步:行動後,記得親子討論。如果可以,做簡要的紀錄,讓大家明確看見「計畫正在進行中」。計畫完成後,回顧那段歷程,一定會為全家人喝采!