國中會考作文

立足寫作情境 反思失敗經歷

馮永敏(臺北市立大學中語系教授)

邢小萍(臺北市永安國小校長)

賴婷妤(國小候用校長) (2021/6/8)

現在智能世代的知識更新速度前所未有,學生需要在變化情境中進行跨界知識的遷移、修補、組合及重構來解決問題,相對於知識習得而言,是更高層次的學習,是一種後設認知的培養。

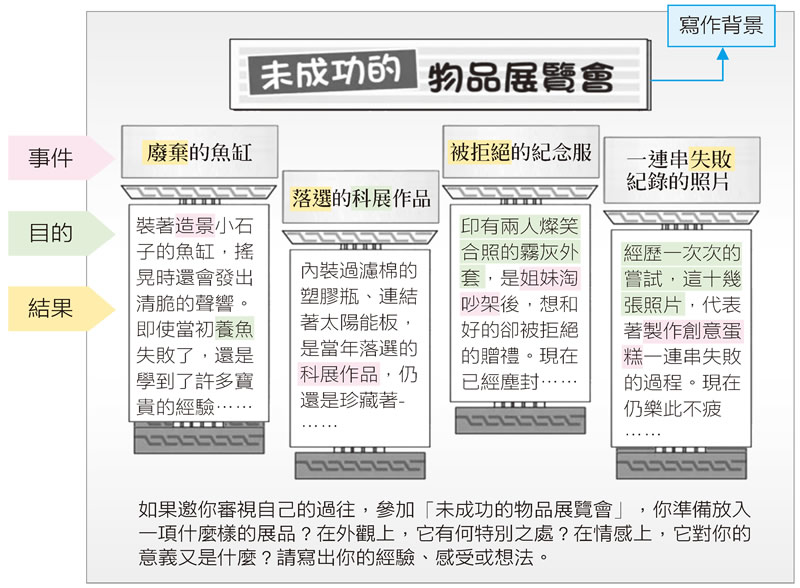

以一一○年進行的國中會考「未成功的物品展覽會」測驗(如圖1),觀察其所釋放出的意義有以下幾項。

圖1 一一O年國中會考作文試題

圖1 一一O年國中會考作文試題

涉及不同領域

首先,題目與過去一樣給予情境,但該題情境又有些不同。圖中的說明均為主體的參與及體驗,即主體的「動手操作」。如「造景魚缸」、「科展作品」、「印出合照」、「拍攝照片」等,強調自己動手。四個未成功之例,所涉及的層面有科技、藝術、創意生活、人際交往等,四種情境顧及不同學習者的經歷。四個動手做情境的說明,涵蓋了「事件、目的與結果」。其結果都是「未成功」,準確的說是失敗的經歷。

其次,該題引導學生注意在學習過程中的參與及體驗,對經驗再發現與再創造。「省視自己的過往」會帶動學生找尋過去曾有的未成功經驗,即失敗經歷;選擇未成功的物品參加展覽會,可以引發學生反思。失敗經歷提供了「反思的契機」,而自我解釋是「反思的方法」。這個再發現的過程整合了知識、技能、態度,有益於發展學生的素養。

透過後設認知歷程,可促使學生從外在問題轉移到內在思考。試題從失敗視角設計,讓學生從失敗中體悟,學會自我調整。將這些經驗應用在生活上時,學生可能會了解,儘管學習中會面臨失敗或困難,卻是為未來作準備,在外顯表現上結果是失敗,實際上對學習是有效創新。學生透過書寫未成功,可以總結未成功的反思,體認到失敗也是一種成長。題目立足於失敗,卻給了學生未來學習的起點。

重新認識失敗

事實上,全球都重視「失敗」這個資源。失敗也是一種財富,要把失敗看作創造的資源,充分開發和利用。失敗的意義與成功一樣重要,讓學生適當經歷失敗,接受失敗,在失敗中尋找原因,有助於提高解決問題的能力。芬蘭從二○一○年開始,將十月十三日訂為「國際失敗日」,芬蘭文化與教育部國際交流中心主任表示,成功和失敗從不對立,這個節日是要向人們重申:失敗是創新的一部分,它不應該是消極的。二○一八年,瑞典創立「失敗博物館」,其創立目的在傳達:創新需要失敗。我們應好好學習和研究失敗,而非刻意忽視它們,然後假裝什麼都沒發生。適時的讓學生面對失敗,才能鼓勵他們收穫更多可能。

設定展覽背景

那麼,學生寫作時該注意些什麼呢?立足於寫作情境,就能找到寫作重心。寫作重點主要在學生如何呈現未成功物品、經歷失敗的過程,以及反思意義。考生在構思時,可以先思考「未成功的物品展覽會」,是展覽什麼樣的未成功物品,展品可以是創客作品、模型、創意設計、料理等。接下來再思考展覽會給誰看?在什麼時間、什麼地方?只要背景設定清楚,就容易寫了。

在縮小範圍聚焦後,考生再省視過往,想想在自己眾多未成功的物品中,哪一項展品適合放入這個展覽會?可以融入「事件、目的與結果」來思考,同時說明展品外觀有何特別之處?讓人可以更清楚它是一個怎樣的展品。

下一步,考生可針對符合展覽會的展品,反思它的失敗,從失敗中發現問題,並得到收穫。對失敗有了認識,又知道對誰訴說這些失敗的意義,在呈現心得的同時,當然也會一併啟發來觀賞展覽會的對象。

從一○八課綱施行以來,素養是什麼?怎麼教?一直令教師感到困惑。今年國中會考測驗帶來一些啟示,改變知識傳授現象,使學生寫作時不是呈現窄化的知識,而是整合了知識、技能、態度,在隱性中發掘,主動探索。