公民行動起步走

公民行動教育觀察與建議 (二之一)

臺北市東湖國小教師吳淑貞利用讀報引導學生發現減塑的重要,以此為行動主題,獲得優選佳績。

臺北市東湖國小教師吳淑貞利用讀報引導學生發現減塑的重要,以此為行動主題,獲得優選佳績。

筆者承辦臺北市教育局連續十年主辦的「我是小主播」比賽,其中二○一八年的主題為「小公民力量大」,吸引多校報導校園的公民行動。本篇及下篇將以該年度十九件得獎作品為主,分析校園推動公民行動教育的情況,並提出建議。

題材以環保為最大宗

題材最多的是「環境保護」類,減塑和海洋垃圾汙染最受關注;生態保育也不少,像是鳥類、海龜的生存環境問題;也有學生以PM2.5的危害、水資源不足等為題。環保類題材比較特別的是,學生注意到未正確回收的藥物,會透過各種方式流入河川,影響生態;還有廚餘過剩問題,也有隊伍關注。

分析原因,環境汙染及動物棲地破壞的狀況日益嚴峻,不論公部門或民間團體都大聲疾呼,從學生參賽題材來看,顯然達到一定的教育成效。

「公益關懷」類其次,包括為弱勢募捐物資,為長照病患表演節目,為流浪動物發聲等具體行動。

兒童表意值得鼓勵

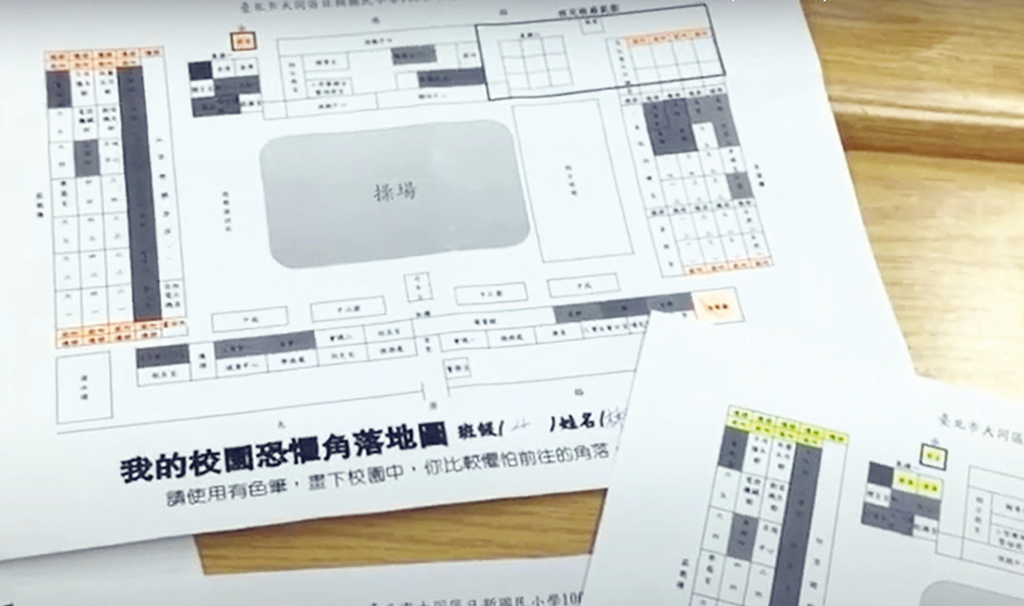

值得注意的是,「兒童權益」的覺察逐漸興起。例如學生透過「恐懼地圖」,發現很多同學覺得校園某些角落不夠安全;又如社區公園的遊具千篇一律,像是塑膠罐頭,無法吸引高年級的大孩子;再如木柵動物園的長頸鹿煙囪地標,在整修工程中塗上白漆,有意更改圖案,學生也想對此表達意見。

「兒童表意權」近年備受重視,受到聯合國兒童權利公約的影響,特別鼓勵兒少自己發聲,說出他們對這世界的看法及解決之道,從學生參賽作品可看見,學生不僅有表達意見的權利,而且能對自己的意見負責,更趨成熟,這是可喜的現象。

臺北市日新國小學生繪製恐懼地圖,以校園安全為題展開行動,獲得當年度小主播競賽優選。

臺北市日新國小學生繪製恐懼地圖,以校園安全為題展開行動,獲得當年度小主播競賽優選。

社團校隊可扮演種子

我們也發現,有些學校的社團結合自己所學,用心規畫公益活動,例如假日到安寧病房表演才藝、到社福機構舉辦活動。也有教師受相關比賽鼓勵,邀集學生組成校隊,做中學,學中做,發展出令人驚豔的方案。有些教師在實際指導過程中,越來越能掌握公民行動教育的要訣,經常獲獎;參與的學生人數也許不多,但更重要的意義是扮演種子的功能,影響更多人投入。

以「課程模式」實施的不多,但偶有所見,例如有學校資優班將「送愛到不丹」的活動轉換為三年級到六年級的課程任務;也有導師將帶領班級讀報時的發現,發展出一系列的關懷弱勢課程。

搭活動順風車可再深化

許多學術單位或民間團體與國小合作,在校園透過展覽、設攤、體驗、說故事等,讓學生認識重要議題,例如推廣續食解決剩食問題,醫學院到校宣導正確的藥物回收等,不少學生便以此作為基礎,展開公民行動,頗有「專業大手牽學童小手」之姿。

由於活動議題明確,加上活動的資訊完整清晰,學生「由知到行」的歷程較得心應手,是初期推動公民行動的好模式。

不過,如果能將這種「活動模式」再深化,公民行動的意義將更加彰顯。例如參觀空汙PM2.5的展覽後,想發展成公民行動,可進一步蒐集當地PM2.5的數值分析,再調查同學、家人的認知程度與防範措施,最後提出改善之道並推廣實踐。如此,才更有「自己的味道」,行動也更符合「在地的需求」。

小結

學生學習的觸角已經伸出象牙塔,能關注教科書以外的世界。對於問題覺察的廣度和敏銳度可多加練習,畢竟校園和社區仍存有許多問題,需要大家持續關注努力。更要鼓勵學生用多元角度看世界,自信的提出想法,而不只是執行既有的宣導事項。