掌握策略親子悅讀

讀出作者巧思 閱讀樂趣加倍

其實,故事是有公式的:主角為解決問題或達成目標,採取數次行動,而有了「美好」的結果。

不過,就算知道公式,仍常能讀到令人驚喜的故事,不得不讚嘆作者的厲害。作者的巧思總能讓大同小異的故事有新面貌。不過,作者厲害,也得有敏感度高的讀者。換言之,作者寫了漂亮的故事,沒遇到有慧眼的讀者,故事就會被晾在一旁……

想不想讓自己和孩子變成厲害的讀者,讀出作者巧思?沒問題,掌握訣竅多多練習,漸漸就能推敲出「自己認為的作者巧思」。沒錯,是自己以為的作者巧思,未必是作者的創作意圖。如有機會與作者對談,才能證實自己的推敲是否正確。

讀到這,您可能疑惑:既然如此,為何一定要推敲作者的創作巧思呢?

這麼做,至少有兩個好處:一、日後讀故事,更容易發現趣味點;二、如果想創作故事,就知道如何安排。況且,我們仍有許多機會與作者對談。當我們的推敲與作者想法一致,會很有成就感!有時,作者甚至會從讀者的回饋發現他沒察覺的創作特色。若遇到這種情況,肯定開心得要飛上天啦!

那麼,如何培養孩子閱讀的敏感度呢?

和孩子一起讀故事,讀完故事後問問彼此:「這則故事是否令人印象深刻?」如此,可能得到三種反應:

A.有明確答案且有具體理由。

B.有明確答案,但理由說不清。

C.僅是聳聳肩,表示「不知道」。

先提醒大家:暫緩評判孩子的想法,也試著接受「沒有深刻印象」這個答案,只要他說得出具體理由就可。

如果孩子的反應是A,雙方可為對方朗讀喜愛的內容,說說自己的想法。

如果反應是B和C,可從下方選擇一個問題自問自答。記得,要從故事裡找線索呵!

‧主角的設定有無特別用意? 如果主角換成「其他人」,對故事沒有影響,就表示這個主角不特別。

‧情節安排是否牽動讀者情緒?例如讀著讀著,心情越來越緊張或開心……

‧結局是否令自己眼睛一亮?也就是結局和自己的推測不同,而且更讓人驚喜。

‧故事標題吸睛嗎?只要能引發好奇,讓讀者想看內文,標題一定有某些亮點。

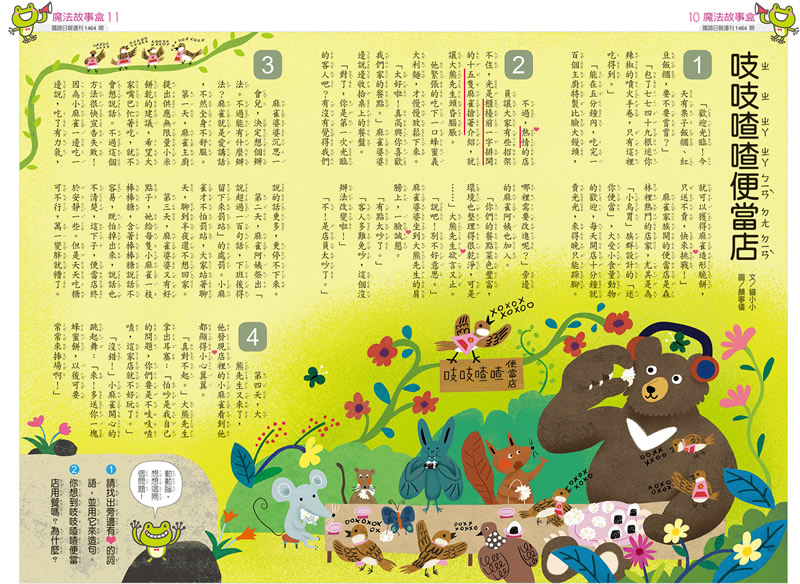

我以《國語日報週刊》一四六四期第十版跨第十一版「魔法故事盒」的〈吱吱喳喳便當店〉作為例子,讓大家了解怎麼檢驗「主角的設定有無特別用意」。

故事「主角」是「麻雀家族」和「大熊先生」。

「麻雀家族」能不能換成「一隻麻雀」,或「黃鶯家族」甚至「貓頭鷹家族」?

看來不行。一定得是「麻雀家族」,也不能只有「一隻麻雀」,如此才能帶出「櫃檯前一字排開的十五隻麻雀」,以及「吱吱喳喳說個不停的熱情」。

如果是「黃鶯家族」,這故事可能就要朝「悅耳便當店」發展;如果是「貓頭鷹家族」……想像一下「在夜晚,有十五隻貓頭鷹站在櫃檯」──似乎有些恐怖。

了解主角「麻雀家族」的重要,再回頭讀故事一開始的「對話」,更能感受「服務人員連珠炮般介紹」的「精采」。

接下來,換您和孩子試試!「大熊先生」能不能換成○○或○○,甚至○○?

即使每次讀故事僅思索「主角的設定有無特別用意」也好。厲害的作者安排這些角色,一定有用意!多讀幾篇故事試試,漸漸的,一定能讀出作者的巧思,因而更享受閱讀的樂趣!