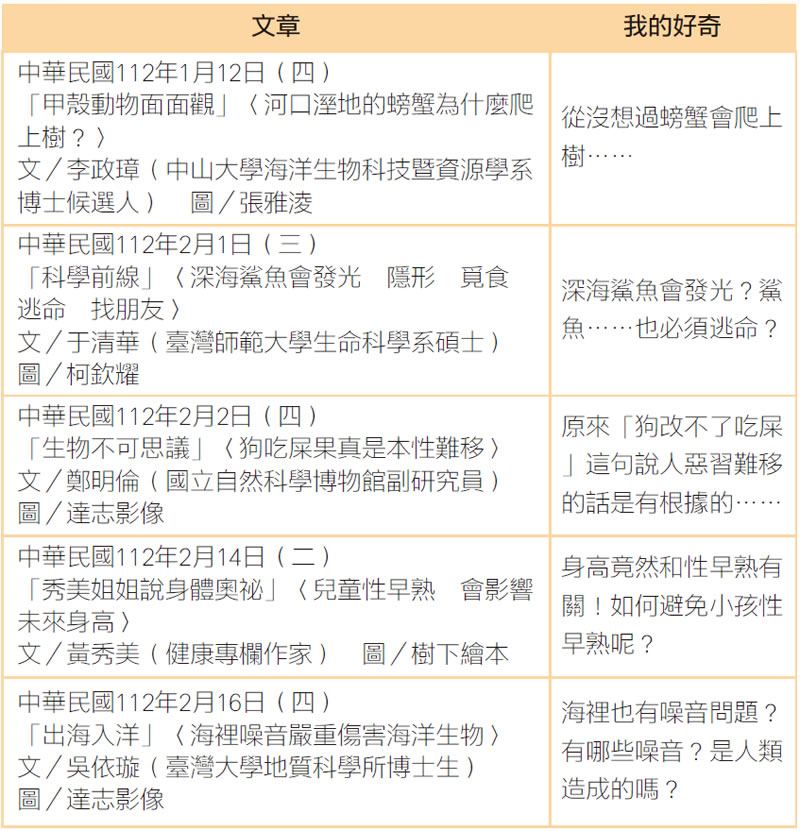

掌握策略親子悅讀

讀科學版 獲得新知又學寫作

希望孩子透過閱讀「獲得新知」又「學習寫作技巧」?沒問題,請看《國語日報》第6版科學版。對,您沒看錯──不是「語文版」,而是「科學版」。

毫無疑問,科學文章大多會提到「科學概念」、「科學知識」、「科學原理」、「科學實驗」……作者也一定是該領域的專家,才能確保文中知識正確無誤。

乍看之下,會先入為主的以為科學是艱深的、專家才懂的學問,但近年來,科學家用「大眾較能理解的方式」介紹科學,好讓大家更親近科學,由是出現「科普文章」。

科普文章的書寫挑戰很高,因為既要「專業」又得「深入淺出」,須有「科學」也要有「文學」、「趣味」,有時還要讓讀者覺得科學文章的內容和自己有關。

辦得到嗎?翻翻《國語日報》科學版,就會發現———真的可以有「好看易懂,優美有趣」的科普文章!對了,星期日是科學版的休息日。

歸納一下,這些能吸引人一直讀下去的科普文章有三種特性:

1標題引人好奇

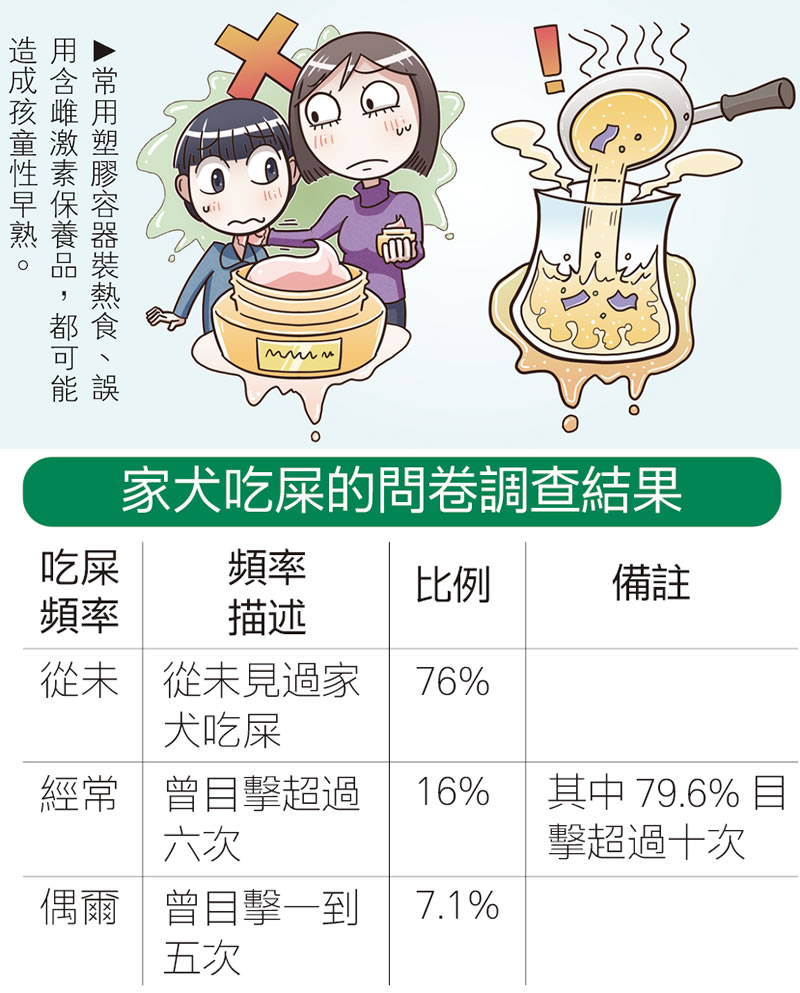

2圖表呈現重點

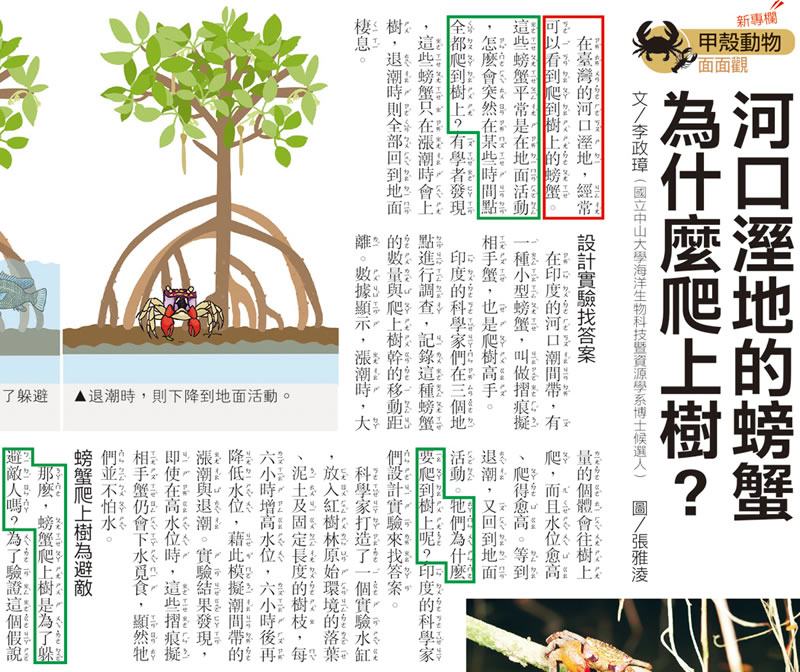

科普文章絕對不會只有文字,還有「圖」或「表」,而無論「圖」是照片、插圖、流程圖或統計圖,都有傳達知識、解釋重點的功能。圖常附有圖名或解說(如下圖),表的上方常有表名(如下表);這些都是作者幫助讀者理解文本重點的貼心設計。

3文字引領思考

科普文章有種特性:讓人跟著科學家思考。讀讀紅線和綠線框起來的文字,感受一下。

這是語文領域中的「設問法」,但在科學領域,就是科學家的思考方式──觀察現象後提出假設,再設計實驗驗證,無論結果是否支持原先的假設,又可提出另一個假設……就這樣,一步一步讓好奇帶領我們追求真相。

讀科普文章不僅吸收知識,還可學習科學家的思考和行動。

科普文章之所以吸引人,除了上述三種特性以外,還有個關鍵:作者常用我們熟悉的事物,比喻科學概念或現象。

去年12月10日(六)「 Let's SDGs目標13 氣候行動」〈氣候變遷的超實用比喻〉,作者張雅淩(澳洲昆士蘭大學環境管理碩士)說「大氣層是吸熱毛毯」,還把科學概念或現象比喻成人,說「海洋也會骨質疏鬆」。這樣的文章怎會不吸引人?但前提是要有閱讀方法。

建議大家試試:與小孩共讀科普文章,留意科普文章的書寫特性。漸漸的,一定能感受閱讀樂趣,擴增新知,甚至學到寫作方式。