大自然小札記

洞穴裡的星空 藍光蟲洞

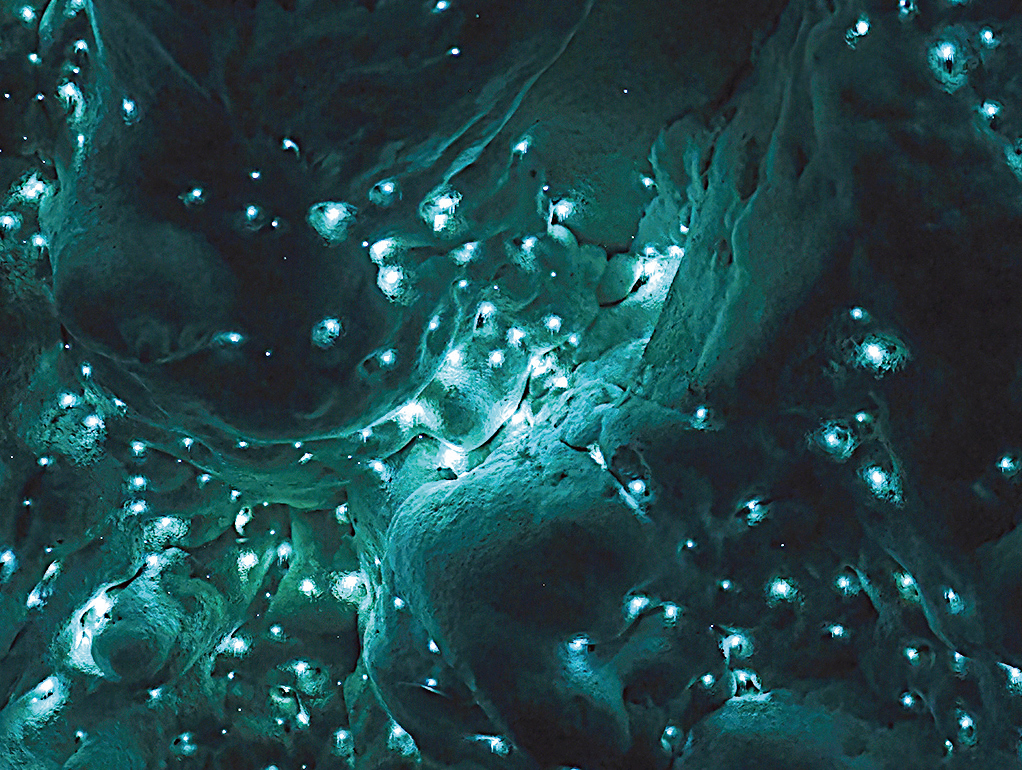

耀眼的藍光蟲聚落,這只是洞穴內的小小一角。

耀眼的藍光蟲聚落,這只是洞穴內的小小一角。

赫赫有名的「藍光蟲洞」是紐澳地區熱門的觀光景點,望著洞穴內成千上萬的幽幽藍光,宛如將浩瀚宇宙中的繁星點點盡收眼底。不過,藍光蟲究竟是什麼呢?

懸吊洞穴的「捕蟲燈」

藍光蟲和螢火蟲常被混為一談,雖然兩者腹部末端都具有發光器,但其實有很大的差別。

螢火蟲屬於鞘翅目甲蟲,藍光蟲則與蚊、蚋的親緣關係較為接近,是雙翅目角菌蚊科中Arachnocampa屬的成員。該屬目前有九個物種被發表,全都局限分布於澳洲東岸與紐西蘭較為潮溼的森林與洞穴中。

藍光蟲的幼蟲能在黑暗中發出藍色幽光,當牠們越飢餓,腹部的藍光就會越耀眼,盞盞藍光能引誘獵物前來。當獵物靠近藍光而驚覺陷入圈套時,已經是身體沾到黏液而無法自拔的時候了,這時越是掙扎,將越動彈不得。

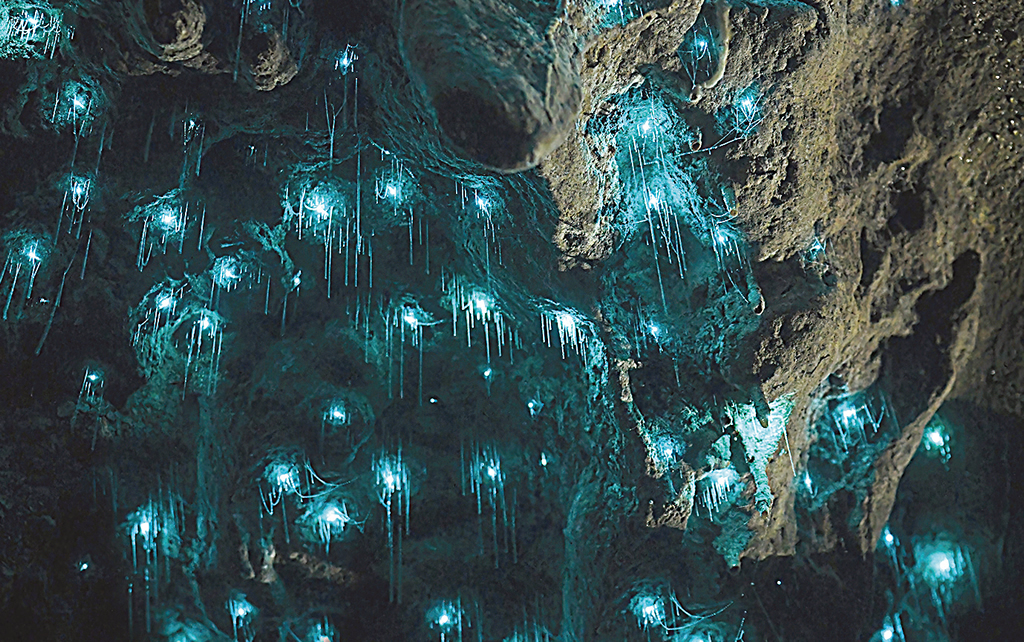

因為少了風的干擾,棲息於洞穴深處的藍光蟲得以製作較長的黏絲,提高陷阱的捕捉面積。

因為少了風的干擾,棲息於洞穴深處的藍光蟲得以製作較長的黏絲,提高陷阱的捕捉面積。

被黏液纏上並不是巧合,而是藍光蟲預先布置好的陷阱──牠早將一條條「串珠黏絲」懸吊於牠四周,接著坐鎮其中並發光,等待「倒楣蟲」到來。

當有獵物迎頭撞上黏絲之後,藍光蟲會用口器將那條黏絲吞回體內,同時把獵物拉上來,最終成為牠的養分來源。

藍光蟲黏絲陷阱能捕獲的獵物種類很多元,就連不會飛的昆蟲、馬陸、蝸牛等小型無脊椎動物也曾被記錄過。不過根據研究統計,牠們的獵捕對象,主要還是以小型雙翅目昆蟲為大宗。

黑暗中那成千上萬的藍色光點,其實都是一隻隻餓著肚子的藍光蟲,正賣力誘惑獵物上門,無意間造就了人們眼中奇幻的壯麗光景。

藍光蟲幼蟲正用口器搭建「串珠黏絲」,腹部末端可見到正散發藍光的發光器。

藍光蟲幼蟲正用口器搭建「串珠黏絲」,腹部末端可見到正散發藍光的發光器。

雌蛹發光吸引伴侶

藍光蟲的一生大多是在幼蟲狀態度過的,牠們的幼蟲期大約六至十二個月,隨著發育成長,攝取食物的需求也將漸漸增加。

為了捕捉更多獵物,牠們的陷阱也會升級,較成熟的幼蟲除了配有更高亮度的藍光之外,陷阱中「串珠黏絲」的長度與數量也會增加,進一步有效提高捕獲獵物的機率。

藍光蟲的蛹依然會間歇發光,到了羽化前夕,雄性的蟲蛹會停止發光,但雌性蟲蛹反而亮度增強。據研究推測,這現象可能是在傳達訊號,讓其他雄性成蟲能提前飛來等待,當雌蟲羽化後能就地配對繁殖,省去尋找伴侶的時間。

藍光蟲成體的樣貌像是沒有口器的蚊子,成蟲期僅短短三天的牠們不取食,唯一的任務就是把握時間傳宗接代。

每隻雌蟲能產下上百顆的卵,約二十天後,新一代的幼蟲將破卵而出,開始架設陷阱的一生,也為藍光蟲聚落亮起新的光點。

水氣充沛的潮溼森林,是藍光蟲典型的棲息環境。

水氣充沛的潮溼森林,是藍光蟲典型的棲息環境。

黏絲仰賴水氣生效

近期研究指出,藍光蟲的黏絲需靠吸收周遭空氣中的水分來提高黏著性、延展性與韌性;如果周圍溼度太低,牠們布下的黏絲將無法有效捕獲獵物。這也說明了為什麼藍光蟲僅局限分布於高溼度的環境。

之後如果有機會去紐澳旅行,不妨順道去看看這種地區限定的奇幻生物,被眼前場景感動之餘,也別忘了走近觀察藍光蟲神祕面紗下的真實樣貌。