體驗地質趣

美景天成的海蝕洞如何生成?

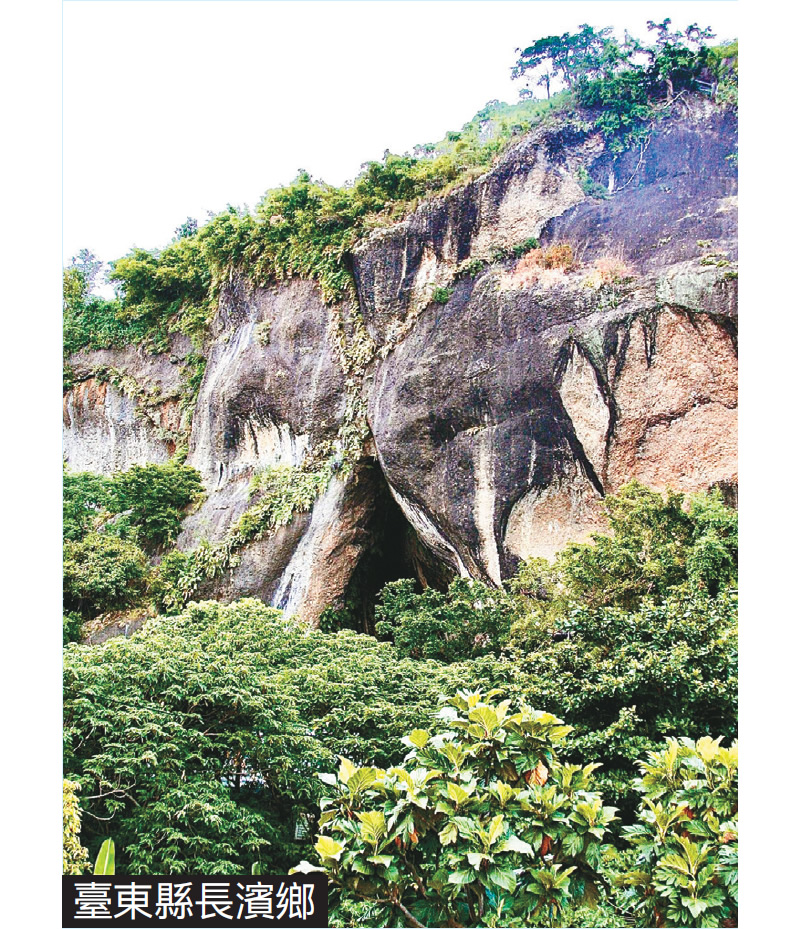

山壁上的海蝕洞呈上窄下寬的酒瓶狀形貌。

山壁上的海蝕洞呈上窄下寬的酒瓶狀形貌。

臺灣四周環海,有沙灘也有岩岸。如果離岸不遠的海底地形淺平、風浪也小,再加上鄰近區的河流源源不絕運來泥沙,海岸會堆起一層層的泥沙,稱為海積地形,例如沙灘就屬於這種類型。

反之,如果海岸附近的海水深、風浪大,又缺乏溪流帶來泥沙堆積,在波浪不斷拍擊下,海岸容易受侵蝕,形成怪石嶙峋的岩岸,就是所謂的海蝕地形。但岩石不是硬梆梆的嗎?怎會被海浪侵蝕呢?

海蝕洞是由海水侵蝕岩層裂縫演變而來。

海蝕洞是由海水侵蝕岩層裂縫演變而來。

海岸岩層易風化

想想看,我們拿起岩石用力一摁,手指不就沾了許多碎屑嗎?所以岩石並不如我們想像「堅強」。除了海浪直接拍打衝擊造成破壞之外,含有鹽分的海水滲進岩石縫隙後,也會帶來意想不到的作用。

當水分漸漸蒸發,海水中過飽和的鹽分就會結晶,填充在岩石縫隙裡。可是鹽結晶後體積也變大,對周圍岩石會產生一定程度的壓力。岩石被海水打溼,縫隙裡的鹽結晶再次溶於水,接著陽光一晒,水又蒸發了,就這麼反覆蒸發、結晶、溶解,縫隙周圍的岩石也不斷被擠壓、放鬆。時間久了,再堅硬的岩石也會受不了。

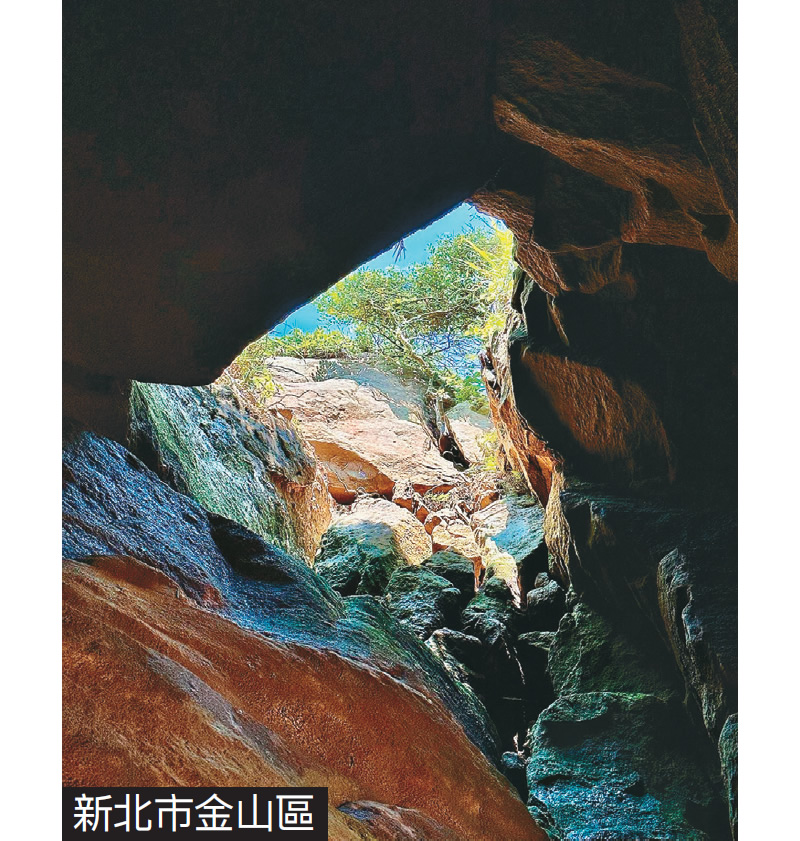

海蝕洞上方的岩石受侵蝕而崩塌,露出藍天。

海蝕洞上方的岩石受侵蝕而崩塌,露出藍天。

海水沿裂縫侵蝕

結構變差的岩石受海水來回沖刷,會逐漸「分崩離析」,尤其岩層中一條條的裂縫及略高於海面的岩層,崩塌現象最明顯。當侵蝕作用持續下去,裂縫逐漸擴大、變深,岩層不斷向內凹陷,最後被鑽出洞來,就成為海蝕洞。

上窄下寬、貌似酒瓶的洞穴,是較常見的海蝕洞形貌。而且不管洞穴的位置離海多遠,我們都能看到洞穴底部與地面裂縫一路相連,從岸邊延伸過來,顯見海蝕洞是由海水一步步侵蝕岩層裂縫演變而來。

如果波浪持續朝洞裡侵蝕,海蝕洞就會被愈挖愈深,有時連洞穴上方的岩層都會失去支撐而垮掉,透進陽光會形成一幅「別有洞天」的奇景。

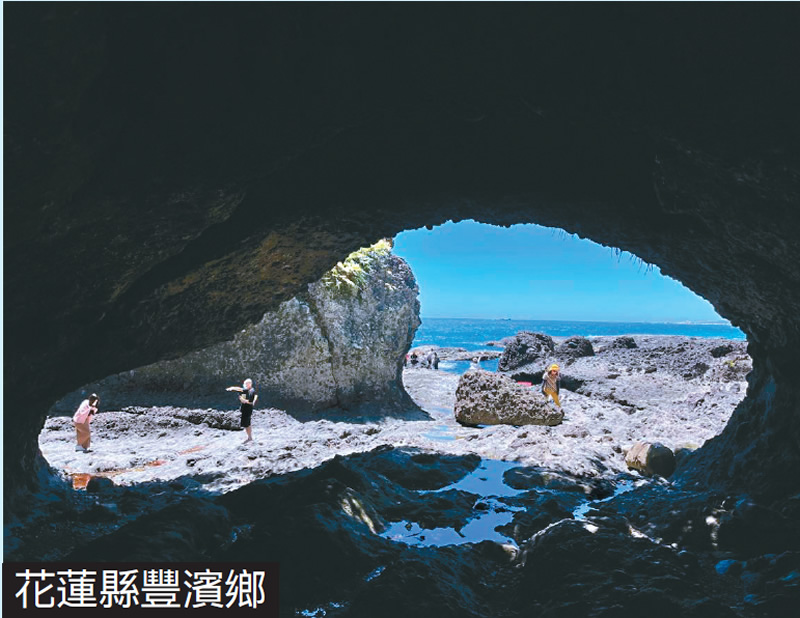

海岸岩層沿著縱橫交錯的裂縫崩塌,形成方正的海蝕洞。

海岸岩層沿著縱橫交錯的裂縫崩塌,形成方正的海蝕洞。

但不是所有海蝕洞都是「酒瓶」身材,有些岩壁有著縱橫交錯的裂縫,當岩石崩塌後就會形成四四方方的海蝕洞;也有些岩層是由數不清的大小石頭碎屑構成,受到侵蝕後,岩層中的石塊可能任意崩落,時間久了,就會形成接近圓拱形的洞穴。

臺灣島受板塊擠壓作用而持續抬升,所以經過一段長時間後,原先與海面高度相差不多的海蝕洞,位置就可能上升。在有些海岸,陡峭的岩壁上居然有著一座座不同高度的海蝕洞,這意味著什麼呢?相信大家一定猜得到吧!

岩層受海水侵蝕後,形成類似小汽車的圓弧形洞穴。

岩層受海水侵蝕後,形成類似小汽車的圓弧形洞穴。