動物園觀點

打造動物園的溫室建築

德國柏林水族館保留早期的動物園溫室,挑高的玻璃屋頂可透入更多陽光。

德國柏林水族館保留早期的動物園溫室,挑高的玻璃屋頂可透入更多陽光。

溫室的歷史可以追溯到古羅馬時期,那時人們就已經意識到,如果想在冬天也能吃到新鮮的蔬果,就必須創造一個溫度受到控制的栽培環境。然而,直到十七世紀,現代溫室的雛型才在歐洲出現,利用透明的屋頂與加熱設備,讓溫室裡的農作物免受室外寒冷天氣的摧殘。

隨著溫室的發展,開始出現觀賞、典藏等各種功能的溫室,也有人透過溫室來打造一個模擬自然環境的場所。比起植物的嬌貴,大部分的野生動物就算飼養在不舒服的環境,也會咬牙苦撐。因此,動物比植物晚了許久才在溫室中正式登場。

動物園時常讓部分動物在溫室中自由活動,圖為德國紐倫堡動物園溫室中的白面僧面猴。

動物園時常讓部分動物在溫室中自由活動,圖為德國紐倫堡動物園溫室中的白面僧面猴。

冰雪中的熱帶叢林

溫室在動物園的發展歷程中扮演著重要角色,它克服了氣候限制,提供遊客有如親臨動物原生地的體驗。早期的動物園溫室結合工業美學,由預鑄的金屬和玻璃構成。在大雪紛飛的天氣漫步在溫暖的叢林,可說是當時最高科技的建築態樣。

現今,許多動物園會在自家溫室中,讓一部分的動物,例如小型爬蟲類、蝙蝠、鳥類、小型猿猴等動物不受圍籬的限制,自由的在叢林中生活。遊客可步行穿越動物的棲息地,身歷其境、零距離觀察動物。許多溫室甚至定時降下人造雨,儘可能模仿野外的真實環境。

瑞士蘇黎世動物園大象館,沒有柱子的溫室,有如把泰國的土地帶到歐洲。

瑞士蘇黎世動物園大象館,沒有柱子的溫室,有如把泰國的土地帶到歐洲。

溫室中應用的材料

隨著科技和建築的發展,當代動物園的溫室設計變得更加先進和多樣化。除了多變的主題與建築造形,許多新材料也被應用到溫室中。例如採用俗稱「軟玻璃」的ETFE(乙烯——四氟化乙烯聚酯物),這種材質具有超輕質量、高耐久性、方便施工,且容易保持清潔等特性,深受建築師的喜愛。

結構技術的發展,讓溫室環境擁有更大的彈性,也不再專屬於中小體型的動物。例如瑞士的蘇黎世動物園,五隻亞洲象生活在一個五千四百平方公尺的巨大溫室中,讓大象在漫長的冬季,能在室內擁有足夠的活動空間;天花板上兩百七十一片的ETFE也確保動物能有充足的日照。

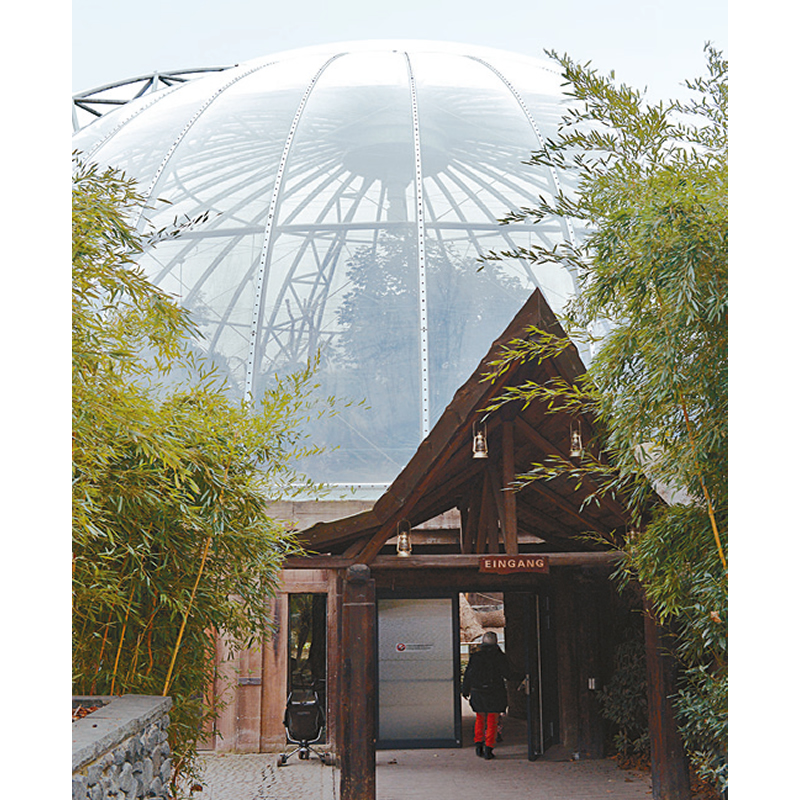

圖為德國紐倫堡動物園冬季用來加熱海豚展場的充氣型溫室。

圖為德國紐倫堡動物園冬季用來加熱海豚展場的充氣型溫室。

遭遇的困境與限制

一個好的溫室展館,可作為動物園品牌形象的重要指標,嚴密控制的環境,也讓動物的生活環境更像野外的棲息地。然而,溫室並非完美,其中最大的問題就是建造與營運成本極高,後續也要投入大量的資源才能維持正常運作。

另外,溫室一旦建造完成,就很難去改裝內部的構造。過去曾有國外動物園斥資鉅額打造了熱帶雨林溫室,卻在動物入住後才發現許多展場的設計缺陷。然而預算已用完、為時已晚,動物只能委屈的生活在不適合的環境中。

未來,隨著科技和環境意識的進步,我們可以期待溫室的改進和創新,提供動物更理想的生活環境,確保動物園溫室在未來保育推廣上,能繼續發揮難以取代的角色。

圖為德國漢堡動物園的猩猩溫室,只有冬天需闔起保暖。

圖為德國漢堡動物園的猩猩溫室,只有冬天需闔起保暖。