輝哥海生探奇

海水好熱 生物慘了

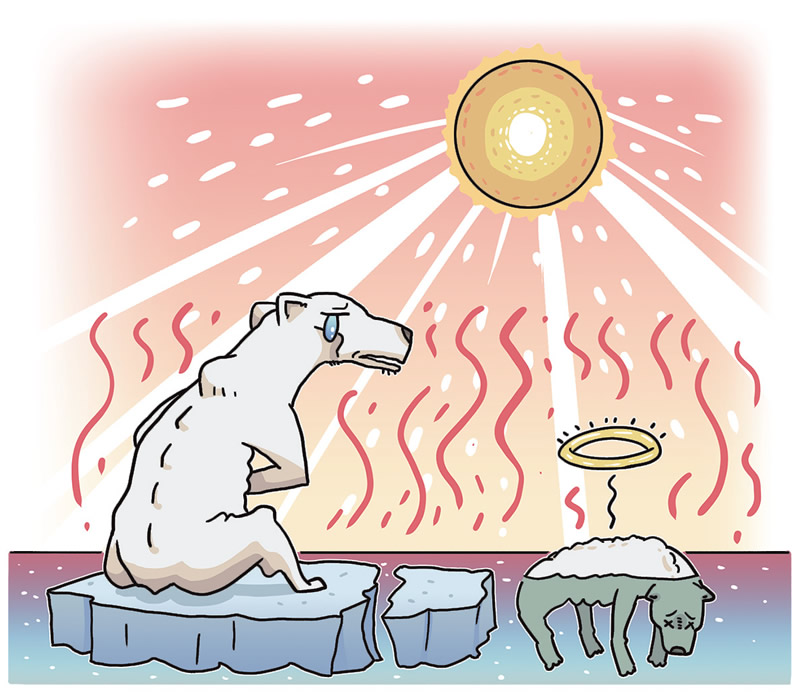

海洋暖化、浮冰縮小,使北極熊面臨死亡威脅。

海洋暖化、浮冰縮小,使北極熊面臨死亡威脅。

近年來,世界各地氣候出現極端酷熱或酷寒,像澳洲、歐洲因為天乾物燥引起森林大火;位於極地邊緣的城市,如俄羅斯首都莫斯科出現破紀錄的高溫;處於熱帶的撒哈拉大沙漠降下暴雪,各地屢傳因氣候異常而引發的災難。

導致生態浩劫的原因

我國也是如此,二○二一年,原本的「梅」雨季變成「沒」雨季,水庫乾涸,遭受前所未遇的大乾旱;二○二二年,梅雨季卻雷電交加、豪大雨不斷,造成嚴重災情;今年二○二三年,中南部缺水情況更是比百年大旱還嚴重。這一連串的災難都源自海洋暖化、極端的氣候所造成。

海洋是全球最大的熱量調節器,藉著冷、暖海流的交互循環與大氣熱交換作用,讓地球維持穩定的溫度變化,使得四季變化有一定的節奏。

但這樣生生不息的循環,卻因工業化後產生大量的溫室氣體——二氧化碳而破壞了。因為地球的熱無法及時逸散而引發「溫室效應」,海洋首當其衝,吸收了大部分的熱量,導致海水溫度升高,對海洋生態產生巨大衝擊。

海溫牽動著生物命脈

海溫異常是導致珊瑚白化的主因之一。原本色彩繽紛的珊瑚因無法承受高溫,將體內共生的蟲黃藻排出,因而失去色彩,露出白色骨骼。許多賴以維生的珊瑚礁魚類紛紛離開,另尋他處避難,讓珊瑚礁成為了無生機的白骨世界。另外,沿岸水域由於人為汙染及高水溫,使有毒藻類快速成長而形成「藻華」,造成沿岸生物大量中毒身亡。

海水變暖了,原本以溫度為地理分布邊界的海洋生物,活動區域有向北擴散的趨勢。近年日本發現,兩種原有明顯南北地理分布的食用性河豚,發生南北混雜生活的情況,造成河豚料理師將有毒物種誤認為無毒,引發食物中毒事件。

另一方面,綠蠵龜的性別取決於出生時沙灘的溫度,當龜穴溫度高於或等於三十一度時,就會孵出較多的雌性海龜;如果低於或等於二十八度,則會孵出較多的雄性海龜。異常的溫度變化,容易發生「雄多雌少」或「雌多雄少」;性別比例失衡,可能面臨未來無法繁衍的厄運。

溫度升高使海冰消失

高溫對於長年低溫的南北極更有致命性的衝擊。海面上的浮冰是極地生物休息或逃避掠食者的庇護所;海水暖化,使浮冰數量大幅減少,不只讓北極熊面臨死亡威脅,也提高企鵝被虎鯨或海豹獵殺的風險。

另外,因為找不到浮冰,不得不上岸休息的海象,有些被迫爬上懸崖,彼此互相推擠或遭到狼的襲擊,在毫無退路之下落崖身亡。如果海上有充分且足夠大小的浮冰能提供休息及保護,這些悲劇其實都可以避免。

從源頭減碳改善暖化

減緩全球暖化最重要是從源頭減少碳排放量。單有知識並不足以改變現況,只有在生活中落實,才能使地球邁向永續發展。例如調高冷氣溫度到二十八度、不購買為了農作而砍伐森林的農產品、優先採買當季在地食材,減少運輸的碳排放、購買綠色環保產品、以修復代替購買以減少垃圾等。

簡單來說,如果人人能每天落實減碳行動,積少成多所產生的力量,就能降低全球二氧化碳的排放量,減少暖化對生態環境造成的衝擊。

高海溫使浮冰縮小,企鵝沒有立足點而被虎鯨或海豹獵食。

高海溫使浮冰縮小,企鵝沒有立足點而被虎鯨或海豹獵食。