體驗地質趣

讓地球少點碳氣!

圖/柯欽耀 (2023/5/8)

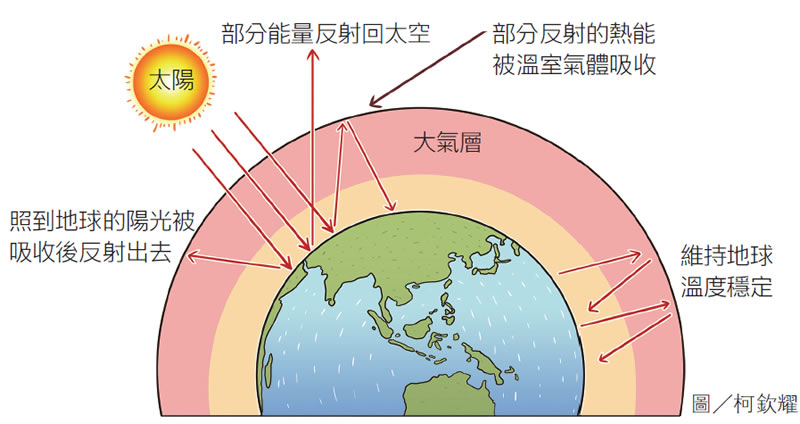

溫室氣體能將熱能吸收,使地球溫度不至於太冷或太熱,這就是溫室效應。

溫室氣體能將熱能吸收,使地球溫度不至於太冷或太熱,這就是溫室效應。

近年來,世界各地屢屢傳出暴風、豪雨、乾旱、酷熱、嚴寒等天災,科學家認為氣候異常可能與溫室氣體過度排放有關。

地球萬物生存關鍵

當太陽光照射到地球,一部分能量被地球吸收,地球在吸收這些能量之後,又將熱能輻射出去。散出去的熱能大部分被大氣層吸收,使得地表維持合宜的溫度,不至於過冷或過熱,是地球生物得以生存的關鍵。

大氣層「保溫」效果類似植物溫室的功能,因而稱為「溫室效應」。其中能吸收熱能的氣體,包括二氧化碳、氧化亞氮、甲烷、氟氯碳化物和水蒸氣等,統稱「溫室氣體」。

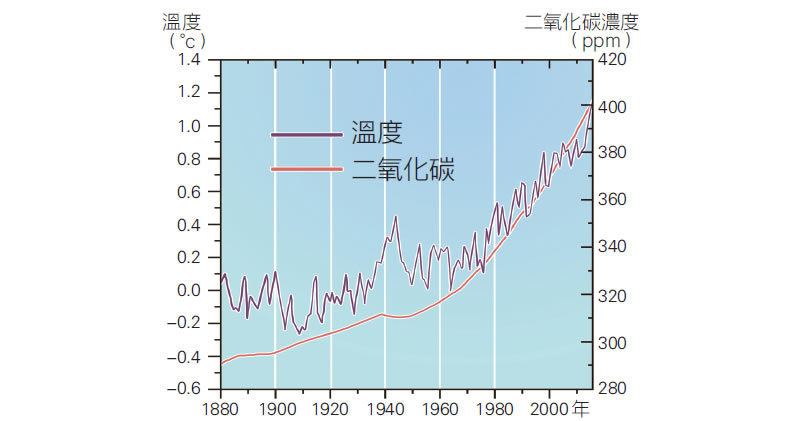

過去一百多年來,地球溫度逐漸升高,大氣層中的二氧化碳也有增加的趨勢。

過去一百多年來,地球溫度逐漸升高,大氣層中的二氧化碳也有增加的趨勢。

導致氣候暖化原因

地球大氣層的溫室效應是自然現象,並非人類所創造。當大氣中溫室氣體減少,能量就容易散失,地表溫度也會跟著下降;反過來說,如果溫室氣體變多了,全世界氣溫就可能上升。

科學家研究發現,過去一百年來,地表溫度大約上升一度,在同樣的時間裡,大氣層中的二氧化碳濃度也明顯增加,「溫度上升」與「二氧化碳變多」,似乎有著高度關聯。

碳以各種形態循環

碳是構成生命的重要元素。碳無所不在,但它通常不會單獨存在,大多與其他元素結合成各種化合物,像是氣態的二氧化碳、液態的石油,或是固態的碳酸鈣等。環境中除了含碳氣體之外,森林裡一棵棵大樹、土壤裡的有機質,以及海洋裡數不清的浮游生物、藻類珊瑚和海底淤泥等,也都儲存不少碳。

更大的碳倉庫是地底下的沉積岩層,尤其是那些蘊藏煤、石油和天然氣(統稱化石燃料)的岩層,它們由遠古時期埋在地層中的生物遺骸轉變而來,可說是濃縮版的碳。碳和其他元素一樣,不會無中生有,也不會憑空消失。舉例來說,碳是蠟燭的主要成分,燃燒後產生二氧化碳,碳就從固態跑到空氣中。另一方面,海中的珊瑚蟲利用溶解在水中的二氧化碳和鈣離子合成碳酸鈣,形成堅硬的珊瑚礁,碳又被封存在固體裡。

不同形貌的碳會跑來跑去、不斷循環。在地球漫長的歷史裡,自然環境的演變或突發事件,都可能改變碳循環的穩定,如大規模火山爆發,噴出多到難以想像的二氧化碳,就會影響氣候。不過,這一百年來,大氣中的二氧化碳急遽增加,極可能是人類造成的。

珊瑚礁成分為碳酸鈣,是由珊瑚蟲吸收海水的二氧化碳和鈣離子合成出來的堅硬物質。

珊瑚礁成分為碳酸鈣,是由珊瑚蟲吸收海水的二氧化碳和鈣離子合成出來的堅硬物質。

化石燃料加速暖化

人類大量開採化石燃料,將長年封存在地下的濃縮碳一下子釋放出來,轉變成二氧化碳,當然使得溫室氣體變多,衍生一連串的氣候暖化問題。

為了減緩暖化,科學家想方設法要把碳轉換成固體形態,存放回土裡和更深的地下。像是廣植森林就是個好方法,藉由植物吸收二氧化碳進行光合作用,讓碳變成植物身體的一部分,既做到涵養水土、保育環境,又能從大氣把碳收回來。

只要大家齊心協力、運用智慧,我們一定能讓地球少「碳」點氣,達成減緩暖化的目標。

古代植物深埋在地底下所形成的煤,是重要的化石燃料。

古代植物深埋在地底下所形成的煤,是重要的化石燃料。