動物園觀點

打造動物和諧的群體空間

圖/賀律銘 (2023/3/29)

順應動物習性,增加場域資源豐富度,有助於群居動物發展各自的出路。

順應動物習性,增加場域資源豐富度,有助於群居動物發展各自的出路。

前陣子,壽山動物園的長鼻浣熊遭到同伴攻擊而傷重不治,讓大眾意識到,即使是相處多年的族群,稍有差池仍可能發生意料之外的憾事。那麼,動物園要如何降低群體飼養(群養)的風險呢?

動物群養的目的

要回答這個問題,首先必須了解群養的目的,對於群居物種來說,「社會化」是牠們必經的過程,對於動物生理、心理乃至行為的發展都具有關鍵作用。

既然群居對於這些物種這麼重要,為了滿足動物習性,除了單純把牠們放在同一個欄舍之外,在場地設置或照護流程上,動物園都必須有更進一步的作為。

舉例來說,為了減少對動物福利的損害,即使是動物正式遷入園區前必經的檢疫流程,也應該在風險控管允許的前提下,最大限度放寬對群居物種的隔離限制。

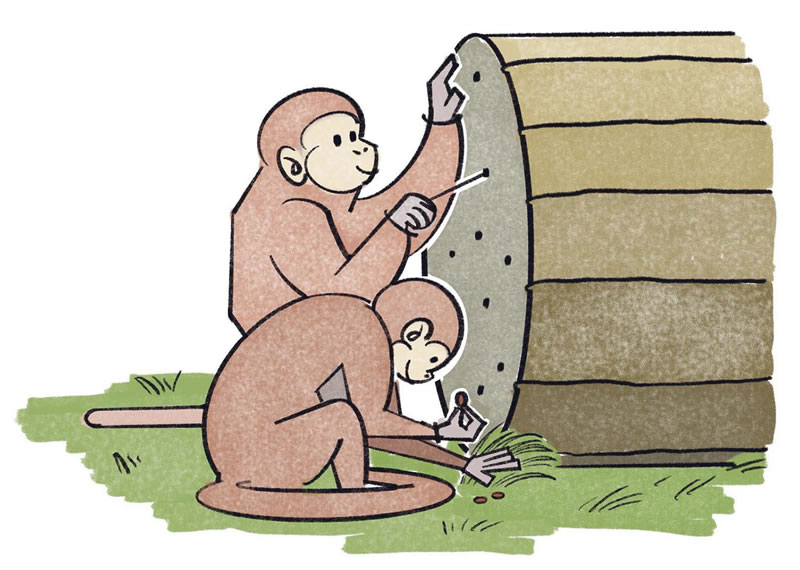

如果想避免團體因爭奪食物而產生衝突,除了將食物切成小塊,避免強勢個體獨占,也可以將部分品項散落在場域各處,或者將食物埋藏在落葉、木塊甚至是益智設施當中。如此一來,不僅減少爭端,更讓群體能夠因為共同覓食而增進交流,從而建立穩定的關係。

群體管理的學問

此外,就算是群居動物,也會需要自己專屬的空間。因此,不管是躲藏點、視覺屏障都是多多益善,同時,也得確保大部分的躲藏點有一個以上的出入口,以免門被堵住而導致動物個體累積過多壓力,或者有突發狀況時保育員無法及時介入處理。

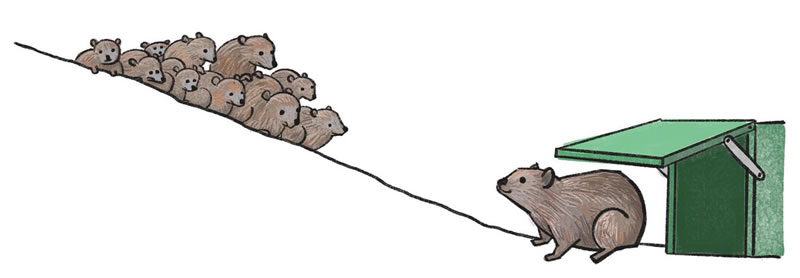

如果因為動物園的族群管理需求,出現必須將複數雄性個體一同飼養的狀況,如何讓想要追求地位的個體,容忍其他個體的存在就成了關鍵。

這時性情溫順或年長的個體就可以擔任和事佬的角色,先由牠們分別與群體中的個體接觸,再進行正式的混群,以減少激烈事故。

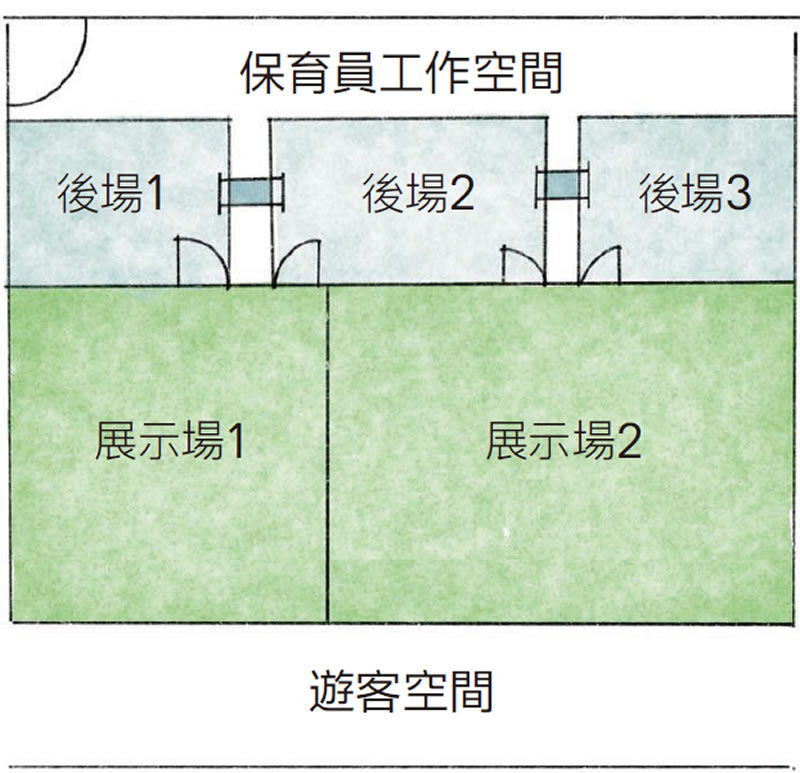

後場場地間的串聯可增加管理彈性。

後場場地間的串聯可增加管理彈性。

場地設計彈性化

對於猩猩、大象以及海豚等物種,形式較鬆散的群養(動物可以隨時組成或解散群體),可以提供更多的選擇與彈性,提升族群動態,有利於交配、繁衍的機會。

如果想滿足這個需求,場地設計就要求比常見的群養更高的規格,必須在多個場域能各自獨立的前提下,將它們串聯起來,並兼顧保育員的日常作業需求。

群養仍難避風險

隨著圈養經驗的積累,動物園對野生動物習性與需求的了解已臻完整,能夠掌握多數情況下的群養,但仍難免會有意外發生。

即使是趨於穩定的動物族群,也難保不會因為突如其來的外在刺激而土崩瓦解。

因此動物園如何將新動物引入既有的群體,並透過積極介入幫助兩隻素昧平生的動物增進感情,又是另一門學問。

新個體的到來可能會改變原先的群體關係。

新個體的到來可能會改變原先的群體關係。