輝哥海生探奇

衝撞鯊魚不要命的魚鬥士?

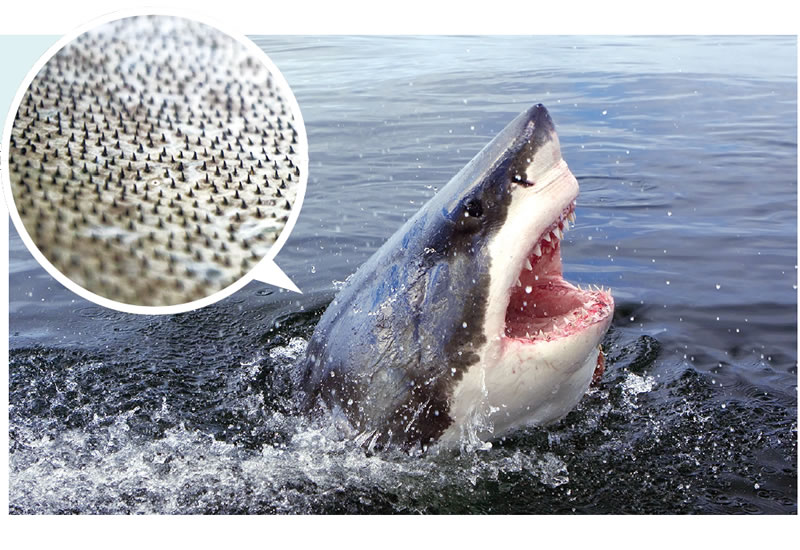

鯊魚皮膚上的魚鱗片有稜有角,具保護功能。在顯微鏡下才能看清上面的尖突。

鯊魚皮膚上的魚鱗片有稜有角,具保護功能。在顯微鏡下才能看清上面的尖突。

珊瑚礁生態系中不可或缺的魚類之一就是魚醫生,也就是人們所熟知的清潔魚。牠們可以幫忙清理大型魚類身上的寄生蟲、傷口或汙垢;有時甚至深入大型掠食魚類(如石斑魚)的嘴裡,來清除牠們嘴內的細渣或是魚鰓中的顆粒,保持魚類的健康。

但終年在汪洋大海洄游的大洋性魚類,要如何清除身上的寄生蟲呢?令人意想不到的是,汪洋大海中另類的清潔魚居然是鯊魚。

鯊魚是大洋中的掠食者,許多魚類遠遠望見鯊魚游近,都很怕自己成了鯊魚的食物,實在很難想像還要讓鯊魚幫忙清潔的畫面。

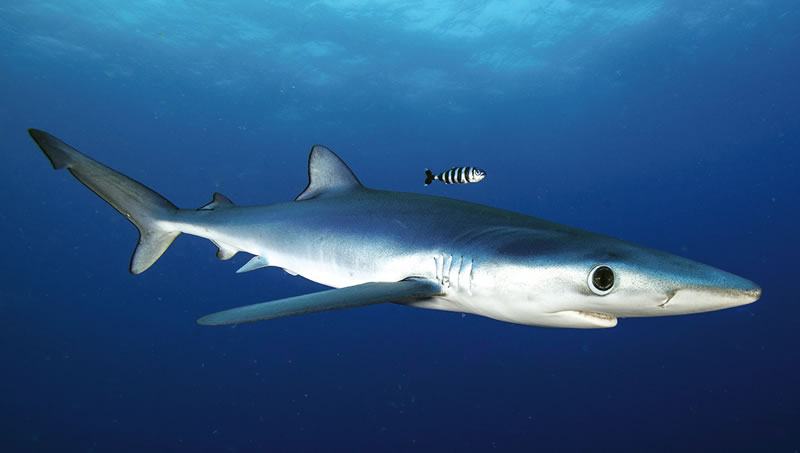

大青鯊是最受大洋性魚類歡迎的清潔魚。

大青鯊是最受大洋性魚類歡迎的清潔魚。

鯊魚身上的祕密武器

鯊魚名字的由來主要來自於牠粗糙的皮膚,牠的皮膚上布滿了有稜有角的魚鱗片──盾鱗,如果用手從牠的尾部往頭的方向輕輕的向前摸,會感覺像撫摸到砂紙般粗粗的觸感。盾鱗布滿鯊魚全身上下,好比武俠片中的鐵布衫,是保護鯊魚的盔甲。雖然,盾鱗的形態樣貌會隨著鯊魚種類而異,但盾鱗上明顯的尖突,卻是牠們共同的特徵,只有在顯微鏡下才能看清全貌。

黃鰭鮪魚(上圖)、雙帶鰺等大洋性魚類會藉由衝撞鯊魚來除去身上的寄生蟲。

黃鰭鮪魚(上圖)、雙帶鰺等大洋性魚類會藉由衝撞鯊魚來除去身上的寄生蟲。

勇敢衝撞鯊魚的魚類

經科學家觀察發現,有些大洋性的魚類會刻意衝撞鯊魚,如此不要命的大膽行為背後是有原因的。

原來大洋性魚類身上也會有寄生蟲。這些寄生蟲除了會吸食體液,也會增加水流的摩擦力與負擔,影響到魚的游泳速度。所以,清除身上的寄生蟲是維持身體健康的必要措施。

對於許多大洋性魚類,如黃鰭鮪魚、南方鮪魚、正鰹或雙帶鰺,鯊魚那身粗粗的皮膚就成了另類的清潔刷了。

這些大洋性魚類會用頭部、眼睛、鰓蓋等寄生蟲較多的地方去摩擦鯊魚的體側,以達到清潔的效果。像黃鰭鮪喜好衝撞鯊魚的尾部、雙帶鰺則無明顯的偏好,鯊魚全身上下都可以。這些被當成清潔魚的鯊魚物種包括大青鯊、尖吻鯖鯊與平滑白眼鮫,其中又以大青鯊最受歡迎。

挑釁鯊魚的保命條件

雖然將鯊魚當成清潔魚利用,但並非所有衝撞鯊魚的魚類都可以全身而退。畢竟鯊魚本身也是掠食者。

對鯊魚來說,快速衝撞就是一種惡意挑釁的攻擊行為,無緣無故被撞的鯊魚也會有激烈的反擊。因此,如何撞擊鯊魚後能迅速逃離肇事現場,是大洋性魚類必備的求生技巧。

其實,大洋性魚類所挑選撞擊的目標鯊魚,身長大都在一百七十公分以下,而去撞擊的黃鰭鮪或雙帶鰺平均體長分別是一百三十一公分和五十四點六公分。如此可看出要衝撞鯊魚又要能全身而退是有條件的,畢竟挑釁鯊魚的行為存在了相當高的風險,不是所有大洋性魚類都能承擔。

然而,當前鯊魚因過度捕撈,已經成為瀕臨絕種、急需保育的物種。萬一海中都沒有鯊魚存在,那這些依賴鯊魚來清除體表寄生蟲的大洋性魚類,恐怕也要一起遭殃了。