天氣資訊特急

聖嬰 反聖嬰

聯手影響颱風強度與路徑

圖片來源/中央氣象局 (2022/11/30)

颱風是惱人的劇烈天氣現象,在臺灣似乎年年來報到。但從前年到今年,連續三年的夏季幾乎沒有颱風來襲。許多人好奇到底是為什麼。

溫暖海水促颱風形成

當海面上有足夠溫暖的海水時,海面的大量水分蒸發到空中凝結成水滴,水滴又聚集形成雲。這些雲遇上適宜的氣流環境時,就會形成劇烈「低氣壓系統」,也就是颱風。所以颱風的誕生地就在西太平洋、北緯五度至二十五度的熱帶地區。

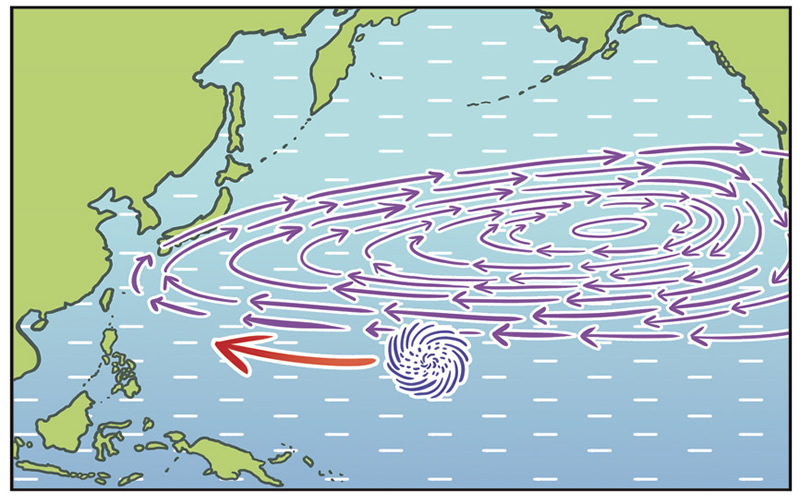

颱風沿著太平洋高壓的南緣向西前進。

颱風沿著太平洋高壓的南緣向西前進。

高氣壓限制颱風走向

位於北緯二十五度到三十度附近的太平洋上空,還有一個高氣壓系統,叫做「太平洋高壓」。這個系統就像是一堵「空氣牆」,會阻擋颱風穿越。要從赤道往北極移動的颱風,遇上高壓,就只能順著高壓邊界,以順時針旋轉的方式繼續前進。所以,當太平洋高壓籠罩臺灣時,颱風就只能繞路或原地打轉,不會侵襲臺灣。

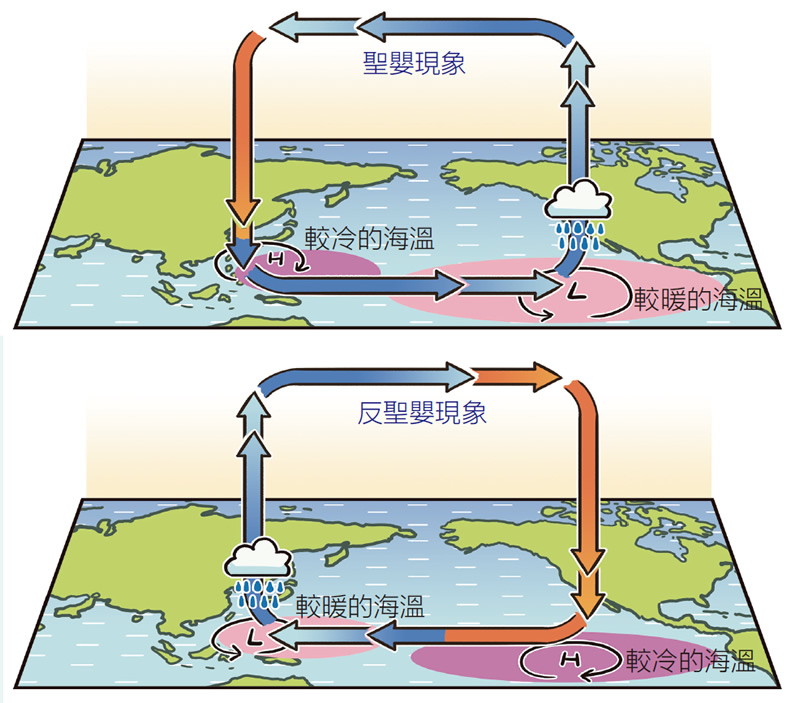

當東太平洋海水溫度比平常高,會促成聖嬰現象。若東太平洋海水溫度比平常低,則促成反聖嬰現象。

當東太平洋海水溫度比平常高,會促成聖嬰現象。若東太平洋海水溫度比平常低,則促成反聖嬰現象。

聖嬰現象後易有強颱

「聖嬰現象」是一種違反常態的大範圍氣候現象。最初發現這樣的異常是:南半球的東太平洋海水溫度比平常高出許多時,許多常態天氣現象就會改變,比如少雨的地區會變得多雨,多雨的地區會變得少雨。因為這個現象發生在耶誕節前後,就取名為聖嬰現象。如果冬季時,南半球東太平洋的海水溫度比平常低,這時發生氣候異常現象,就稱為「反聖嬰現象」。

聖嬰現象、反聖嬰現象都會影響太平洋東西岸的氣候,連帶影響臺灣氣候。因為溫暖海水的分布差異,使颱風的出生地也變了。

聖嬰現象發生後的夏天,颱風會在離臺灣較遠的地方形成,較長的醞釀期,使侵臺的颱風變得更強。而反聖嬰現象發生後的夏天,颱風形成的位置通常距臺灣較近,侵臺的颱風則以輕度颱風為主。

共伴效應導致強降雨

近年來研究也發現,反聖嬰現象發生的那幾年,秋天來襲的颱風,更常以「共伴效應」影響臺灣,造成北部地區有更多的降雨。所以,就算來的是輕度颱風,或颱風只是經過臺灣外圍,還是會出現豪雨的侵襲。

颱風不來可能會缺水

如果颱風侵襲臺灣的數量異常變少,會對我們比較好嗎?不會呵!因為我們是缺水國家,需要颱風帶來的「水」。如果這一年颱風來得太少,過了較少下雨的冬季,南臺灣在次年的二月至四月就容易無水可用。

了解聖嬰現象與颱風的關係,就能提早構思對策,以避免缺水的困擾!

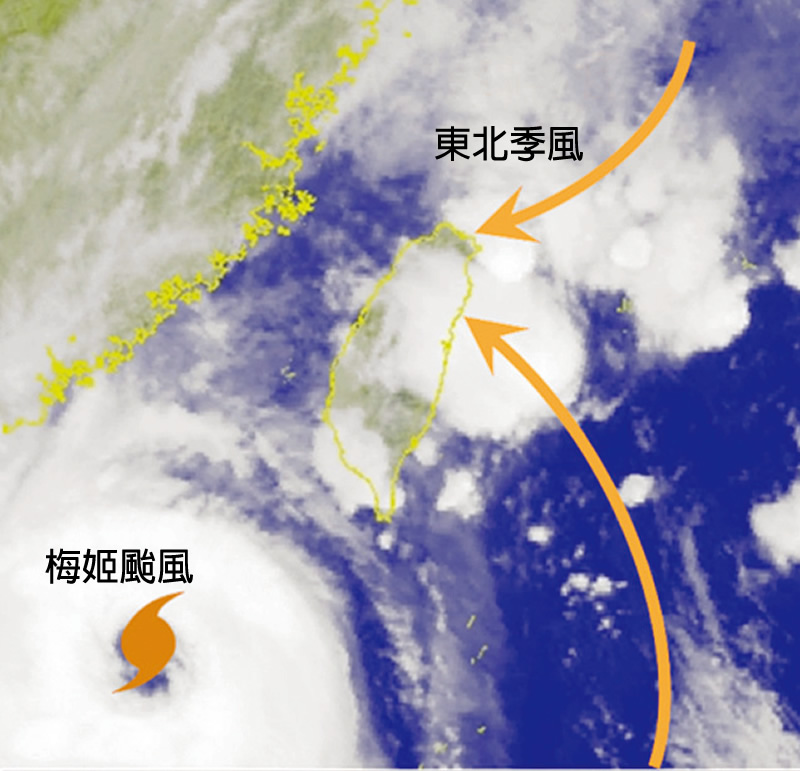

颱風外圍環流與東北季風共伴時,使臺灣北部與東北部發生強風豪雨。圖片來源/中央氣象局

颱風外圍環流與東北季風共伴時,使臺灣北部與東北部發生強風豪雨。圖片來源/中央氣象局

共伴效應

季節由秋轉冬時,東北季風會逐漸增強。此時颱風如果接近臺灣東部,颱風逆時針的風向剛好與東北季風風向重疊。

兩個天氣系統重疊的地方,就會有更強的風雨,即使颱風沒登陸,也可能造成嚴重的水災。