打造臺東山海美學基地 江賢二盼看展成日常

(2025/4/12)

江賢二變廢為寶,作品材料包含丟棄的浪板、擦過顏料的紙張,成品美不勝收。

江賢二變廢為寶,作品材料包含丟棄的浪板、擦過顏料的紙張,成品美不勝收。

藝術家江賢二畢生最大、最完整的作品「江賢二藝術園區」開幕了!走過加勒比海,住過大西洋邊的長島,如今選擇太平洋之濱的臺東金樽,完成他的藝術夢想。

臺東的新住民江賢二,一九四二年生在臺中,畢業於臺灣師範大學藝術系。學生時期以抽象形式創作,二十三歲獲選參加巴西聖保羅雙年展,隨後旅居巴黎、紐約三十載。早期畫作主要使用灰黑色調,反映苦澀的生活與對藝術極致的追求;四十歲時畫出《巴黎聖母院》,他才確信:「這輩子我有資格當畫家。」

因為孫子喜歡玩積木,江賢二把工地材料當積木,創作《Paul&Henry》。

因為孫子喜歡玩積木,江賢二把工地材料當積木,創作《Paul&Henry》。

美學成社會貢獻

臺東賦予藝術新生

江賢二始終相信藝術可以淨化人心,於三四十年前起心動念,希望有一天能開放自己的畫室供民眾參觀,讓大家有機會被大自然的美所啟發,做為對社會「小小的貢獻」。

經過移民臺東十二年的落實,以及眾人的贊助下,棲身山海間的「江賢二藝術園區」終得落成。這是他的作品也是他的夢想,更有望成為國際藝術文化新地標。

江賢二常說:「臺東給了我第二個藝術生命!」這裡陽光絢麗多彩、空氣沁人心脾,加上層次豐富的大海,明亮奔放取代過去晦暗濃稠的畫風。江賢二將臺東的色彩,昇華為傳世的藝術作品。

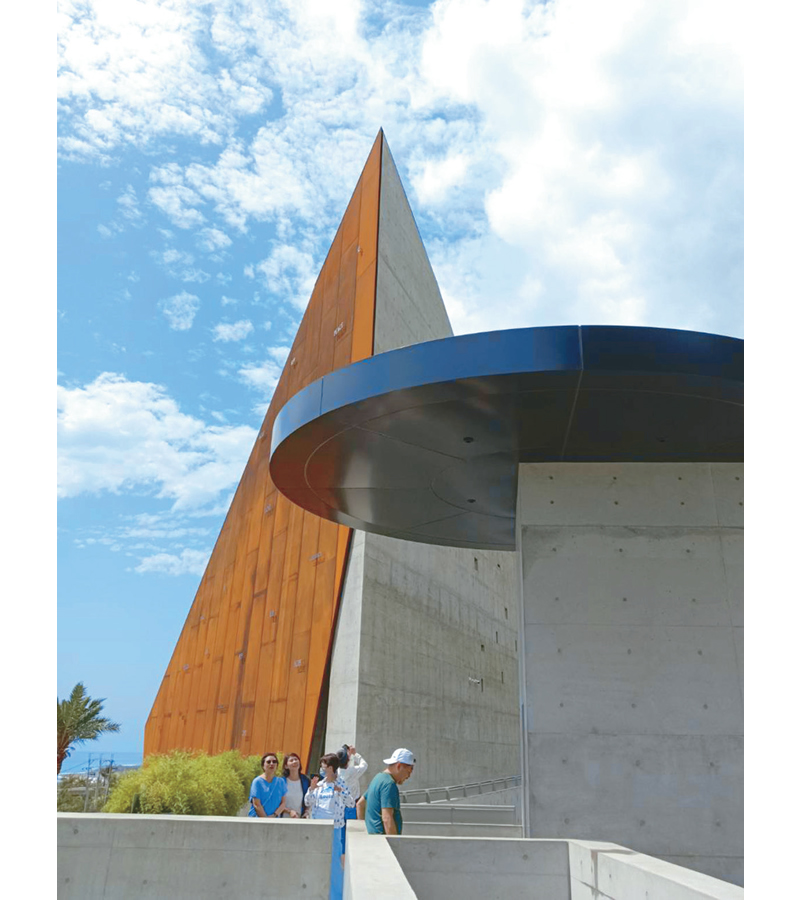

江賢二稱為「教堂」的展廳「承翰館」。

江賢二稱為「教堂」的展廳「承翰館」。

首展三階段創作

樂曲啟發作品靈感

園區開幕首展的主題「光、美與淨化」,是其旅居海外、回臺後及移居臺東三個時期的創作,邀請現任日本森美術館特別顧問南條史生擔任策展人,藝術家紀嘉華為協同策展人,展期到九月二十八日。

走進江賢二的藝術世界,是自然、藝術與建築的交融,更是一場關於藝術與感受的旅程。《牧神的午後》系列,靈感來自法國作曲家德布西的作品,有戶外的立體創作,也有室內的平面創作。江賢二在創作大件作品之餘,也會創作一些小作品來轉換心情,走進「冥想空間」可閱讀他從八○年代迄今的創作軌跡。

江賢二希望人們到藝術園區都會覺得幸福。圖片提供/江賢二藝術文化基金會

江賢二希望人們到藝術園區都會覺得幸福。圖片提供/江賢二藝術文化基金會

園區成培育據點

祈願孩子親近藝術

江賢二藝術園區從藝術分享出發,提供教材,舉辦工作坊、師資培育等,要讓孩子從小就能親近藝術。

江賢二說:「孩子長大之後,不見得要當藝術家,但是多看展覽、聽音樂會與藝術活動,將來對他們的生命一定會有很好的影響。」