NEW! 臺灣藝術家

圖繪自然詩歌 生態畫家邱承宗

主角和環境的關係是生態繪畫的基礎。

主角和環境的關係是生態繪畫的基礎。

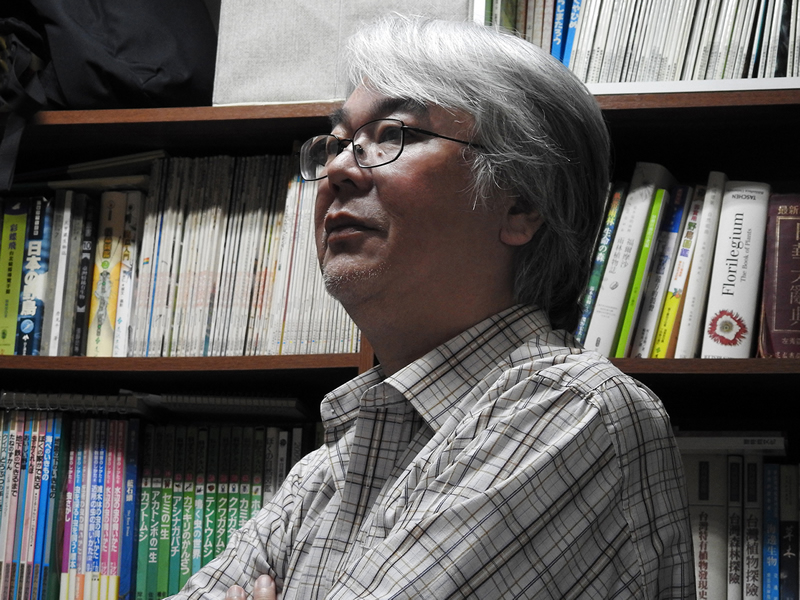

看到美景,許多人第一個動作就是拿起相機「喀嚓喀嚓」記錄。近日甫以《翠鳥》奪下「臺北書展大獎兒少類首獎」的邱承宗,卻是放下相機,選擇用畫筆將景色轉成饒富科學性與文學性的繪本,如此自然,如此生動。

無心插柳

開啟生態繪畫

對大自然有濃厚興趣的邱承宗,原本想找人創作兒童生態繪本,卻苦尋不到適合的畫家。「臺灣早期都是畫圖鑑的人。」邱承宗苦笑說,最後沒辦法,只好自己動筆,沒想到這一畫就是二十幾年的時光。

創作初期並不那麼順利,感覺筆下的昆蟲缺少生命力。邱承宗決定從基礎了解昆蟲知識,特地前往埔里的木生昆蟲博物館,向館長請教昆蟲知識,家裡也養了各式各樣的昆蟲,甚至在夢中都在抓昆蟲。

過了幾年,邱承宗對昆蟲知識了然於胸,卻又覺得不了解昆蟲居住的生態,於是走到戶外,開始長時間實地觀察昆蟲的生態棲地。

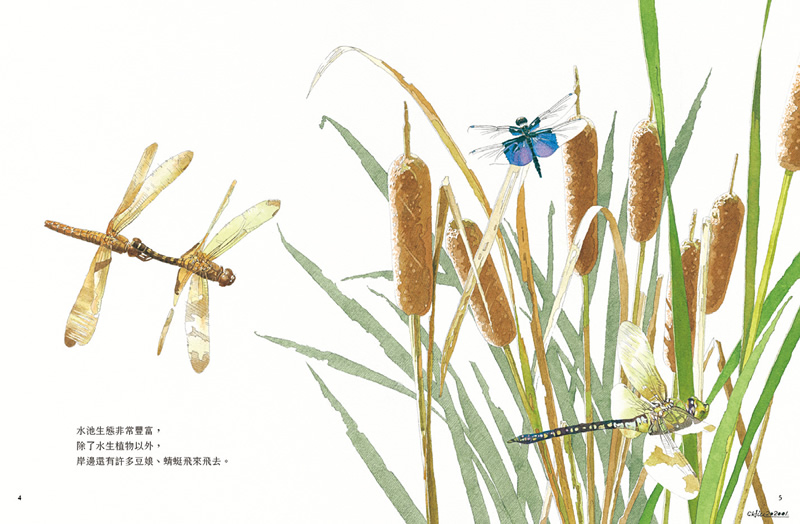

繪畫能跳脫時空的限制,圖為《翠鳥》內頁。

繪畫能跳脫時空的限制,圖為《翠鳥》內頁。

攝影圖繪

兩者相輔相成

長期觀察,讓邱承宗的目光變得相當銳利,專業攝影背景的他當然沒有真的「放下」相機,而是將相機當作創作的輔具,兩者相輔相成,建構出筆下生動且真實的生態世界。

「照片有『太真實記錄』的問題,局限畫面的表現。但繪畫不同,我可以用繪畫充分實現我的想像,不受限在固定時空。」攝影與筆繪,兩者不僅工具不同,傳達的意念也不同。邱承宗認為,在戶外攝影是吸收知識,在室內作畫則是釋放觀念。

細膩觀察

打破時間限制

「畫圖鑑是博物學家的工作,他必須把物種如實的描繪下來。自從有了攝影術之後,繪畫技巧就慢慢變成獨立的藝術。」圖鑑著重記錄每個單一物種,生態繪畫強調生物與周遭環境的關係;科學繪本則是在科學的知識基礎上,帶入文學的美。

繪本往往給人天馬行空的印象,但是生態繪本背後,卻是扎實的「田野調查」。為了記錄四季不同的景色,邱承宗會去同一個地方很多次,蹲點時順便觀察周圍的生物。觀察春、夏、秋、冬不同生物的分布,就會看到完全不同的訊息。眼睛就像是攝影鏡頭,這些畫面則在腦海的畫布中逐步組構。

「觀察很重要!」邱承宗認為繪圖是「技巧」訓練,但是透過眼睛不斷觀察、探索,學到的是「觀念」。他希望小朋友寧可花更多的時間「眼高手低」,絕對不要成為空有技術的畫匠。下次面對自然美景,也請你試試看放下相機,睜大雙眼,用心感受一草一木帶來的鳥語花香吧!

藝術家小檔案

邱承宗畢業於日本東京攝影專門學校,回臺後任《兒童日報》攝影組組長,創辦紅蕃茄出版社。曾榮獲「金鼎獎」、德國國際青年圖書館「白烏鴉大獎」,並兩度入選「義大利波隆納國際插畫展」。