|

|

||||

言論自由下 如何打擊假新聞?

|

|

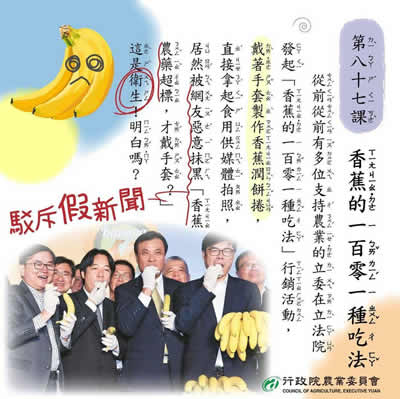

| 農委會臉書網頁澄清香蕉假新聞。 圖片/翻攝自農委會臉書 |

網路世界充斥不實資訊,假消息、假新聞也隨之猖獗。為對抗假新聞,政府部門紛紛在官網設立澄清專區。民進黨立委日前也提案修法,將《社會秩序維護法》第六十三條中「散佈謠言,足以影響公共之安寧者」,改為「未經查證於網路散播、傳遞假新聞、假消息或散佈謠言,足以影響公共之安寧秩序者」,可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰,引發大眾對言論自由的爭議。

「台灣事實查核中心」諮議委員會召集人鄭瑞城表示,「假新聞」是透過個人或組織,為了政治目的或個人利益,製造、傳遞不正確的新聞;但有時也可能是過失、惡作劇、諷刺他人的訊息,因此假新聞難以定義,如要修法,恐難取得共識。

修法管制

恐將引發寒蟬效應

優質新聞發展協會理事長、中正大學傳播系教授胡元輝認為,立委將處罰重點放在傳播者身上,恐危及言論自由。且《社會秩序維護法》的裁罰者是行政機關,由執政者判定言論,可能引發寒蟬效應,身為第四權的媒體,其監督政府的功能同樣會受影響。

鄭瑞城說,如果言論涉及謠言、誹謗、隱私及國家安全等,目前都有相關法令加以管制,可適用於大部分的假新聞。只針對新聞媒體的法令,存在箝制新聞、言論自由的疑慮,在民主國家容易引起爭議。從自律做起,培養公民的媒體素養,讓大眾具備分辨假新聞的能力,是比較好的作法。

歐美作法

要求網路平臺自律

馬來西亞日前通過《反假新聞法案》,散播、製造、轉發假新聞者,可處新臺幣三百多萬元罰金,也可能被判最高六年的有期徒刑。

胡元輝指出,民主發展較成熟的歐美國家,僅少數採立法管制假新聞,如德國的《網絡執行法》今年上路,規範社群平臺業者自律,如經民眾申訴、檢舉有假新聞,且未在時限內刪除,政府才會罰款;與我國立委直接處分假新聞傳播者的提案相比,對言論自由的傷害較小。但內容由平臺認定,可能產生自我限縮的情形,在德國仍引起言論自由的爭議。法國政府也正規畫新法案,以發布管道為審查重點打擊假新聞,強制網路平臺配合,此舉同樣遭受各界質疑。

歐盟則要求網路平臺業者制定共用實踐準則,並設置公開透明的申訴機制。美國則在去年提出《誠實廣告法》立法草案,要求網路平臺的政治性廣告須透明化,可見國外都朝平臺自律做起。

在社會施壓下,歐美數國的推特、臉書、YouTube等社群平臺,開始採取自律措施,與第三方事實查核組織合作,透過軟體、機器人或人工審查找出假新聞,除刪除明顯違法的訊息之外,另透過相關文章及演算法,將有爭議的內容放置於後,並拒絕刊登其廣告,試圖減少假新聞。

事實查核

由第三方監督平衡

我國日前成立台灣事實查核中心,查核與公共事務相關的訊息或新聞,即將與臉書、谷歌、Line等社群平臺合作,未來民眾能向平臺檢舉假新聞,經中心查核後,於官方網站及合作平臺分享查核結果。

胡元輝強調,建立澄清專區,是一個負責任的政府必須做的事,但仍需要第三方的事實查核機制,作為制衡力量;他也提出辨識假新聞的方法,包括多方尋找訊息來源並加以比較,查看消息來源是否曾作假,以及消息方是否意識形態強烈等。

小公民發言臺 |

我看打擊假新聞 |

我覺得可以設立主題討論的平臺,稱之為「看版」,從使用者中選出版主,負責過濾不好的言論或假資訊,或許能有效杜絕公共發言平臺的假新聞。

王銘璣‧雲林縣口湖國小五年乙班

我認為要打擊假新聞,得先讓傳播者了解「將心比心」的道理,還有遭人刻意抹黑的感受。另外,各社群平臺都必須由人員或機器管理,隨時刪除不實新聞並找出傳播者,規定他上一堂「將心比心」課。

王姵筑‧彰化縣鹿港國小五年戊班

政府應制訂相關法律,規範、懲處播報假新聞或不實報導的新聞業者。媒體應負起社會責任,報導事件的真實面;而民眾則要具備明辨是非的能力,多方比較資訊,監督媒體。

詹庭瑋‧臺北市志清國小六年四班